译/亿万华民译友会 编校/亦文

引言

自从对《亿万华民》这一史料汇编连载以来,几乎每一期都会提到一个城市的名称。这个城市就是武昌。1861年,伦敦会(LMS)的杨格非博士(Dr. Griffith John)由人陪同来到汉口。第二年,循道会(Wesleyan Methodist Missionary Society)的郭修礼牧师(Rev. J. Cox)也来到汉口,两人达成协议,郭牧师负责上部汉水两岸的福音事工,杨博士负责下部长江两岸的福音工作,并于1864年搬到武昌。1868年,美圣公会进入武汉地区,拓荒植堂,形成“三国鼎立”的布局。[1]

1874年,戴德生与祝名扬(Charles H. Judd)和普通中国乘客一起,挤在一艘名叫“汉阳号”的蒸汽船上前往武昌。6月2日他们在九江登岸,探望那里的高学海(Cardwell)。谁知再度登梯上船时,戴德生一脚没踏稳,跌伤脊骨。冒着终身残废的危险,他于翌日进入武昌城。由于已有三个差会在那里耕耘,所以戴德生对内地会武昌宣教站的定位是:“进入未得九省的集散中转之地”,并委任祝名扬主持宣教站的日常工作[2]。

虽然内地会在武昌和汉口本身的福音活动不多,但是很多宣教士的旅行日志中都会提到“武”与“汉”。譬如,1875年戴亨利(Henry Taylor)和张传道于4月3日从汉口出发,首入河南,历时56天。[3] 同年10月24日,两人再度从武昌出发二入河南,历时84天,返回武昌,离过年只有10天。[4] 1876年3月13日,戴亨利带着宣教新兵花国香(George W. Clark)三入河南,也是在汉口出发,历时80天才返回。[5] 1877年1月26日,戴亨利带着朱先生再次从武昌出发,进入河南。[6]

1876年8月12日,金辅仁(George King)和鲍康宁(Frederick Baller)坐船从汉口出发前往樊城,于9月26日返回汉口。[7]

1876年10月17日,德治安(Joshua Turner)和秀耀春(Francis James)离开镇江,进入山西旅行布道,翌年1月9日返回武昌,费时三月之久。[8] 1877年2月,两人再度由汉口经樊城入山西。[9]

1875年3月22—27日,祝名扬和张传道下乡布道六天,初试锋芒。[10] 6月10日,在姚传道的陪同下,从汉口出发到岳州,遭到刁难和驱逐。[11] 1876年5月24日,祝名扬带着李格尔(George Nicoll)从武昌出发,到咸宁县布道。[12] 1877年1月2日,祝名扬带着其他的宣教新兵取道湖南进入贵州,险些葬身山火,后来取道四川返回武昌时,已是3月29日。[13]

1877年5 月初,花国香和鱼爱德(Edward Fishe)两位新人,又结伴从武昌出发,经湖南去广西,一路沿途布道。[14]

到了1877年中,祝名扬已经为17人施洗。武昌城“初熟的果子”中,王妈、胡裁缝、朱少爷、黄先生的故事,读者也不陌生。后来因为宣教士流动太大,频频奔走各省,武昌站的福音事工反而有所停顿。1878年4月,戴德生重访武昌、召集会议时,分散在甘、陕、豫、湘、贵、桂、川、滇巡回布道的同工纷纷赶来,济济一堂,还在宜昌增添了一个新的宣教站,和四年前的草创时期已大相径庭。[15]

祝名扬夫人于1877年写了一篇文章,对内地会武昌事工在短短两年半的时间里的发展做了简短回顾,为我们留下了珍贵的记录。

祝夫人的回顾[16]

我很乐意应你们的要求,把我们1874年6月到1876年12月间在武昌的事工略作简介。可惜祝名扬先生不在这里,不然由他执笔一定远胜于我。

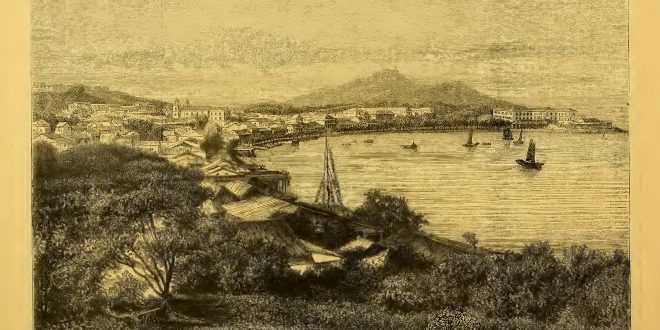

武昌、汉口和汉阳乃是位于扬子江上一个河道迂回之处的三座大城,距上海约六百英里。其中,武昌居首,且是湖北省首府。读者务必记得,该省有两千五百五十万人口,其中只有二十五分之一(4%)的人住在这三座城里(包括船民)。[17] 汉口是一座繁忙的大港,为联结华北华西各省的交通枢纽,自然形成了一个贸易中心;而汉阳则以人文气息著称。

1874年初,我们觉得这里适合开设宣教站,并非因为这些城市里没有福音工作,而是考虑以此地为出发点,把事工拓展到更边远的省份,同时也使奔走劳顿的旅行布道的同工有一处临时休整的所在,物资转运(如经费、邮件的收发)方面也有诸多便利。

我们于1874年6月抵达武昌,受到一位已经在此居住的宣教士的热情款待,但还是立即开始着手租赁房屋。一周又一周徒劳无功,最终总算敲定了一处相对干净、宜居的房子。但是我们刚刚搬迁停当,入住者中便有五个人同时发起低烧。这使我们觉得,这里肯定有不利于健康的因素,检查后发现,原来下水管是由下往上通向山坡,因此房屋常年处于一种非常不卫生的状况中。房东不肯改造排水设施,因为他请教过风水先生,风水先生断言改造将不利于房屋的风水。我们决定,不再拖延,马上寻找新的住处。之前为了找房踏破铁鞋不得其所,这次更不知从何下手,正当我们一筹莫展之际,有人主动问我们想不想租附近的一处住宅。新房子的位置于我们有利,因为邻居街坊都知道我们住在这条街,也经常议论我们,说我们肯定有上天护佑,否则肯定不敢住在那套凶宅(这是当地人的看法)。我们一搬进新居,就敞开大门,欢迎愿意造访的人们,并把近大门的大房间用来布道。一开始总有许多人出于好奇,天天来听生命之道。但是最渴慕的是晚上的听众,主要是劳工阶层。其中有两三位对主的道极感兴趣,我们非常盼望他们不久就能公开接受基督。可惜事与愿违,究竟他们是害怕逼迫,还是别的原因阻碍他们决志跟随所信的那一位,我们不知道。只有主再来的日子这些才能揭晓。

1875年3月22日,祝先生和我们的当地同工张先生(Chang Sien-seng)离家数日下乡布道。他们是徒步而行,顺着往湖南的官道南行,在沿途无数小村庄停留布道。许多人专心听道、饶有兴趣。尤其有两名妇女,因为觉得必须做些什么来赎罪而持斋茹素,她们特别想知道当如何祷告,一字一句地跟着张先生重复。张先生用浅显的方式,教她们怎样向独一的真神祷告。

3月30号,我们欢喜快乐地为我们的洗衣女工施洗。[18]她姓王,是我们在武昌所结的初熟之果。她归信得很坚决,言行举止的改变也很明显。她一生愁苦、生活艰辛,因此总是愁容满面,反映出内心的凄苦;但信主以后,她看上去快乐多了。现在,她的主要试炼,是要对付激动易怒的性格,若是一不小心、疏于自制,便会陷她于极大的悲伤。看到此篇的读者可以为她代祷,使她能够靠着主的力量胜过性格缺陷。

3月初,我们的弟兄戴亨利先生前来与我们相聚,为再度进入河南省旅行布道作预备。他于4月初启程,带着一名信主的中国同工和仆人同行。

6月间,祝先生带着两名中国同工去了一趟岳州(Yoh-chau),位于洞庭湖入口处,属湖南省地界。虽然距离武昌只有160英里,但是因为一路逆风行船,水流湍急,他们在去的路上花了9天时间。不过虽然路途艰辛,沿途却有不少能在村镇布道的机会。

抵达岳州后,祝先生和一位中国同工走过全城,希望能找到一处小房子,租下来做布道所。希望在这个充满敌意的地方,最终仍然能有一个居住之处。他们看到一套合适的房子,但是读者需记得,他们不认识任何可以做中保的人。但他们仍然希望神会感化屋主的心,愿意把房子租给他们,并求神成全此事。神垂听并应允了他们的祷告。他们租到了房子,搬进去头两天也平安无事。但是,越来越多的人知道他们住在那里,街坊邻居的不满也开始显而易见。最后,他们遭到一顿殴打,并被赶出城去。[19]

同年9月,之前陪同祝先生的两位中国同工又去了一趟。[20]虽然被认出是和“洋鬼子”一起被赶走过的人,却得以在城里数次布道,未受任何的阻拦和干扰。

我们希望进一步尝试之后,能成功地在那里租到一个永久性的立足点。迄今为止,由于事工的压力,加上缺乏合适的中国同工,故尚难遂愿。

1875年最后几个月里,又有三人受洗:一位叫吴婆婆(U-p’o-p’o)的妇女,一位姓陶的刻字工,一位姓胡的裁缝。令人痛心的是,陶姓男子的行为让人失望,现已被停圣餐;但是胡先生的信心则很稳固,令我们十分欣慰。他是在我们家中做活的时候第一次听到福音,当良知被唤醒时,他对向他传讲的人说:“我估摸,如果我信了这个道,就不能再克扣人家的布料了?”(这是中国裁缝习惯的做法,从客户给他们的布料里藏掖边角料,从中获利。譬如有一次,我请一位裁缝为我做衣服,为了防止他偷拿布料,就站在一旁看他裁剪。他没有办法当着我的面骗我,不过,因为我给他好几码的衬里布,所以他还是伺机截下两条,藏了一条在他的袖管里。直到等他离开后,我才发现。类似的例子还有很多。)

再说这位胡裁缝——我们告诉他,他确实必须摒弃偷零头布的恶习,以及所有不诚实的做法;如果他是一位真信徒的话,他自然也乐意如此行。一开始,他不知道自己舍不舍得放弃这一部分的(灰色)收入,但他最终决定选择主。现在,他是一位最值得信任的人,他还多次帮助我们免受欺诈或被敲竹杠。这让我们看到,无论是中国人,还是道德水平高出其上的人,神都能轻易地改变他们的心。[21]

我们的弟兄李格尔先生和花国香先生在10月份来到我们中间,希望在此学习中文,为前往偏远省份服事作准备。李先生已经取道宜昌(I-chang)前往四川,而花先生则跟随戴亨利先生在河南事奉。

12月间,胡裁缝和祝先生一起走访了他自己的老家[22]和周围的几个村庄。他急切地希望他的亲友能够如他自己一样经历神大能的福音。他每到一处都放胆宣告基督,方圆数十里都知道有一位“吃洋教”的胡裁缝。他们在胡裁缝的嫂子家住了一晚,她对福音深感兴趣;胡裁缝甚至认为嫂子已经接受耶稣为救主了。

1876年1月,胡裁缝和一位中国同工姚师傅(Yao-Si-fu)再次走访上面提到的那些村庄。有几位表现出很感兴趣,包括胡裁缝的侄子,还有上次听到过福音的一名渔夫。当和他谈到向神祷告的事,他就说:“我知道的不多,不过每天早上我都会跪下来说:‘主啊,你知道我;我是个罪人,我要你来救我。’”这名渔夫后来受了洗。看到他在众乡亲面前见证自己在基督里的信心时那容光焕发的脸,真是令人欣慰。

神的慈爱和恩典挪去我们胡弟兄求利之心。一个值得一提的明证便是,他总是拒绝领取出门布道期间的报酬。他对祝先生说:“你们不远万里,到我们这里传福音,我为了主的缘故放下几天做工的时间,不在话下。”

今年年初(1876年),我们特别为一些有学问的慕道友祷告,希望他们能信主,并为主所用加入事奉。神对这个祷告的第一个回应,便是使一位姓黄的年轻人成为基督徒。他是我们的中文教师。他在1月31日那天受洗;我们在2月初开办了一个免费的男童日校,聘请黄弟兄担任教师,一直做到12月。[23]由于全国上下持续数月动乱不断,孩子们纷纷退学,日校因而休课。黄弟兄也经常义务参与传福音的事工。[24]

2月初,祝先生和胡裁缝再次走访上述的村庄。福音终于结出果子——2月17日那天,有三人受洗:两名读书人,都是阎(Yien)家的亲族,还有一位姓王的年轻人,是裁缝铺的学徒。

在此期间,祝先生出门布道了一次,这次是与三位循道会的宣教士同行。他们乘船顺水而下,在沿途的一些市镇布道,返程走的是陆路,穿过一些人口相对密集的地区。在某一处,他们数到有20个村庄(每个村里大概住着数百人)和一个小镇, 都从来没有听到过神救恩的福音。3月间,我们的男童日校人数渐多,一度达到40个学生,因此需要增聘一名教师。主为我们预备了一位基督徒老师,这名年轻人姓朱(Chu),家境优良、学养丰富,于同月10日受洗后,欣然担任起助理教师的职务。[25]他也时常在礼拜堂帮忙,并曾经两次陪同祝先生和巴先生(James Boumton)到四周的乡下布道。

朱先生受洗的那次聚会很有意思。首先,我们的中国同工姚先生回顾自己的信主见证以及初信生活。当他讲到神近来怎样教导他明白“爱”这个字的意义时,显然心潮澎湃、情不自禁。然后,张先生就“罪和救赎”这个话题又做了恳切、动情的教导。男校老师黄先生接着分享了他对“信心”的理解。聚会结束后,按惯例受洗者会和在场的基督徒一一握手,老信徒也会祝贺他们正式公开加入教会。正当此时,一名叫姚和凡(Yao Ho-fan)的年轻人,也是我们的中文教师,尚未信主,他也来握手相庆。祝先生就问他:“姚先生,你自己还没有体会到做信徒的益处,怎么也来祝贺朱先生呢?”这一问击中要害,其实他内心早已深受感动。一周之后,姚先生和另外三位弟兄也受洗信靠基督。这另外三位是——康先生(Kang)(巴子成先生的中文教师),前面提到的那位胡姓渔夫,还有一位姓楚(Chu)的年轻人,是当地男校校长朱先生家的仆人。

接下来,我们这一小群基督徒中增添的新的一员是苍先生(Ts’ang),他是附近宜昌府的士绅,性格沉静温和,待人真诚恳切,与他相处时,仿佛如沐春风。

李格尔先生的中文教师生病期间,苍先生欣然代课。去年8月,他还陪同李先生去了一趟宜昌府。我们相信,神必定会使用他令那里的许多人认识救主。我们看到,神实在是丰富地回应了我们年初时的祷告,至少四位新信徒与我们的事工有份。

5月间,祝先生再次探访了胡裁缝的村子,希望跟进那里的几位信徒。他看到又有几人感兴趣,表示相信福音,但是不敢公开承认自己是基督徒,因为害怕遭受逼迫。这里的许多地方,一个村庄就是一个同姓的大家族,所以一人归信,就会引起全村人的不悦。

7月24日,康先生的朋友熊先生(Hsiong)受洗。这位熊先生曾经在康先生不在的时候代过课,并在这短暂的时间内首次听到福音。他的归信,主要是受康先生和姚先生的影响。

12月3日,又有两人受洗。一位是楚老先生,就是3月17日受洗的那位年轻人的父亲。楚老先生住在乡下,偶尔进城一两次时,听到过福音。后来,他儿子回乡探亲时又向他作见证,老先生就想要更多地了解福音,他也问我们有没有帮工的机会。当时,正好我们需要请一位仆人,就留下了他。他十分渴慕地聆听各种教导,几周后便宣告自己是主耶稣的信徒了。他也极其希望家里其他人都能接受神的救恩。另一位张先生(Chang),待人真诚可靠,只是非常愚钝,我们也请他做过几个月的帮工。他渐渐打开心门,接受了神的爱,我们相信他信得真诚。他的妻子也对真理了解很多,我们相信她很快也会归信的。

令人遗憾的是,几乎没有任何事工在城里的妇女中展开。[26]我自己因为健康状况不佳,家里常常住满很多人需要照料,让我心有余而力不足;但我心里常常关切周围失丧的灵魂,极其盼望有人能够全时间在她们当中服事。有两三位妇女,我非常希望她们能真正信靠主耶稣,只是目前她们还没有勇气公开宣告。今年前三四个月,我也有幸每周一次去美国圣公会教会医院(American Episcopal Mission Hospital)[27]探访,向门诊部的女病人分享福音。我对这项工作深感兴趣,也相信神一定会在这当中结出果子。巴不得我能够尽快重新投入这项探访。

同年余下的月份中,同工们还去了九江(Kiu-kiang)、炎陵县(Hien-ling-hien)和其他几个地方,看到神在许多人的心里动工,深受鼓舞。的确,要收的庄稼多,收割的工人少。

在这篇简短的武昌事工报告末尾,我希望所有的读者都能向庄稼的主人祷告,求主打发更多的工人来到禾场,也求主大大祝福正在禾场做工的工人,使主的真道广传,主的名得荣耀。

宜昌张传道的讲道

外国宣教士巡回布道时,通常都有中国传道人同工陪同和辅助,所以在宣教报告中,常常会出现他们的身影。文中的这位张传道,他的全名已经湮没,但是我们不断看到他守护在新老宣教士身边,协助他们出入华中各乡各镇,上汉水下长江。在岳州和祝名扬一起挨打之后,他仍有勇气和姚传道二访岳州,成为和平之子,继续宣讲福音。[28]后来,我们又看到他陪同李格尔前往宜昌探路,成功地租到房子,设立布道所,独当一面,与前来探询的当地百姓个人谈道。[29]因为租界规划过程中引发民教冲突,宜昌福音站一度被废弃,到1878年重新开始。在这种大环境下,张传道不得不不断更换事奉工场。[30]

以下是祝夫人当年用英文记录的一篇张传道在武昌时的讲道辞。早期中国传道人的讲稿因为资料不多,所以格外珍贵。一百四十年后我们把它复原为中文,一起重温这篇旧讲章。[31]

张传道首先读经文,约翰一书第三章,然后讲道:

昨天我讲的是救主耶稣来到这个世界,今天我们来看耶稣降世为人的目的。请看第五节经文。我们知道,很多人听到耶稣是救主时,就会说:“我们为什么还需要别的救主呢?我们不是有孔夫子吗?他不是已经把所有得救的道理都告诉我们了吗?”

可是我们基督徒应该知道,为什么孔夫子不足以当救主,为什么只有神差遣的那位主才能施行拯救。首先,我们都知道主来自天上——祂是神的儿子,是三位一体中的第二位;我们也知道祂原是在天国的荣耀和喜乐当中,但是为了我们的缘故——为了我们这些罪人,甘愿舍弃自己的荣耀,代我们受苦,以至于死。主的一生实在是患难的一生。祂出身贫寒,降生在伯利恒的马槽,为了躲避暴君的怒气,还在襁褓之中,就被迫随母亲四处逃难。长大以后,祂学会了木工的手艺,身份卑微、默默无闻。后来,当祂开始公开传道后,又被人憎恨,受人辱骂和唾弃。有一次,暴怒的百姓差点要把祂从山顶上推下去摔死。那些人们不断商议要如何除掉耶稣,最后,他们的忿恨越来越强,就把主钉在木头的十字架上。你们看看祂手上的钉子,脚上的钉子,还有刺进肋旁的长矛!——兵丁们还嘲笑祂。为了我们的罪,为了救我们脱离永远的死亡,祂的头垂落下来,死去了!

虽然主耶稣死于恶人之手,但是祂的死也是出于神的安排,因为神出于怜悯,才定下这救赎罪人的计划。可是为什么要有这样一个牺牲品呢?为什么神的儿子要为此降世为罪人受死呢?我们在第八节后半段可以找到一个答案:“神的儿子显现出来,为要除灭魔鬼的作为。”唯有神的儿子知道罪之为罪的恶毒,还有罪必然招致的惩罚。(有人说,既然神是全能的,为什么祂不能免除赎罪这一关、直接赦免我们的罪?要知道,神不能毫无原则地赦免罪人,这是祂圣洁和公义的属性所使然。‘惟有犯罪的,他必死亡’;‘罪的工价乃是死’,这是神的法则,因此必定如此。)唯有神的儿子了解魔鬼的势力。唯有一个至高的献祭,才能赎回世上的罪人。因此,神子也彰显了律法的本质,并且完完全全地成就了律法的要求。祂来,不是要废掉律法,而是要证明,律法的一点一划都要成全。魔鬼尝试过试探主耶稣,把祂带进旷野,在饥饿时诱惑祂,叫祂把石头变成面包,又叫祂从圣殿的顶上跳下来,或叫祂屈膝敬拜魔鬼,可是这些试探都落空了。主毫无罪性,祂不像我们,生而有罪。主是因圣灵感孕、由童贞女所生,所以祂本性无罪,故而能抵挡魔鬼的试探,而且,因着祂一生的圣洁无罪,满足了圣洁的神为了拯救罪人而对赎罪祭的要求。

译后记

历史告诉我们,正如戴德生所预见的,武昌始终没有成为内地会的植堂点,祝名扬夫妇主理的福音站,最后与瑞行道会(Swedish Alliance Mission)和苏格兰福音会(Church of Scotland Foreign Mission)合并。[32]但是,从武昌走出去的内地会宣教士则在与湖北毗邻的诸省——陕西、山西、河南、湖南、甘肃、贵州、广西、四川和云南——建立了无数个宣教站和福音堂。按照戴德生的远见,整个宣教士团队都是当地教会的“脚手架”而已,越早迁移越好。或许我们的事工发展过程中有些过渡性和阶段性的“武昌”,也需要我们取舍抉择。

回到十九世纪,凡是披览过众宣教士笔下种种旅行惊险的读者,都能明白为什么戴德生需要在华中为拓荒的同工们预备武昌这样一个中转站和集散地。明白了这一点,也会对祝名扬夫人的事奉角色生出敬意。她应该是最早定居武昌的西方女性之一,丈夫外出布道期间,她必须留守武昌,独当一面,抚育年仅四岁的长子祝康宁(Frederick Judd)。祝家二公子祝家宁(Charles H. Judd, Jr.)出生那年(1876年),也是武昌中转站不断扩张之年。作为妻子和母亲的祝夫人,本身也是一位宣教士,她不仅操持一个小家庭,还要经营一个宣教大家庭,招待从四面八方来、到四面八方去的新老同工,为他们接风洗尘,帮助他们休养生息、重新得力,再送他们扬帆远航、推车上路。在男性宣教士和中国传道人都出门在外的情况下,她可能需要独自应对慕道友和新信徒的问道,和中国社会的三教九流打交道,定期探访教会医院的女病人,整理日记书信,编写报告,翻译讲章,承担通讯之责,为我们留下了本文中的珍贵史料。祝家的两个儿子,长大成人后加入内地会成为“宣二代”,一定和这位母亲的生活见证有不可或分的关联。或许今日仍需要我们中间的一些人甘愿扮演“祝夫人”的角色,隐藏、辅助、记录、招待。

与西方宣教士的践行主道相辅相成的,乃是中国传道人的言传身教。不论他们原籍何处,在“十里不同风”的晚清中国,如此频繁地跨省布道,对这些中国传道人而言,也是某种程度上的“跨文化宣教”。要让在异教文化和儒家传统中浸淫了数千年的同胞接受基督教惊世骇俗的福音,确实让当时的传道人煞费苦心。中国文化强调上对下的“仁”与“慈”,却缺乏姚传道传讲的“爱”;中国文化强调“修身养性、将功补过”,却鲜闻张传道传讲的“罪与救赎”;中国文化强调下对上的“忠心”与“孝心”,却缺乏黄先生传讲的“信心”。但是在张传道这篇被记录下来的讲章中,仍然扣准了古旧福音的核心信息:真神之子降世为人、救赎拯救。如果他传“有求必应”、“蒙福发财”的廉价福音,可能会吸引更多的人来教会,但是这位忠心的传道人却选择了一条更艰难的“先知之路”。

在这篇报道中我们也看到,武昌早期的信徒,多半是和宣教士近距离接触的人(譬如洗衣妇、帮工、裁缝、中文老师)和新信徒的亲友和族人。在福音“滚雪球”似的果效下,无论是王妈、胡裁缝、胡渔夫、王学徒这些靠劳力和手艺吃饭的平头百姓,还是黄先生、朱少爷、苍先生、熊先生、康先生这样的读书人,都需要为信仰付出真实的代价。十九世纪末的宣教士对中国信徒的要求,远远高于今天一般教会对新信徒的要求,甚至在施行洗礼之前,就要求归信者放弃不良的行为模式,展现出“信心的果实”。我们也需要拷问自己,我们在传福音时,是否有勇气挑战慕道友付出门徒的代价?在我们和他们的生命中,有什么“零头布”阻碍我们承受永生的义袍?

[1] 《1901-1920年中国基督教调查资料》(上卷),(北京:中国社会科学出版社,1987),294。

[2] 〈一八七五年的中国内地会〉,《教会》33,2012年1月,74。

[3] 〈一八七五年的中国内地会(二)〉,《教会》34,2012年3月,85。

[4] 〈一八七六年的中国内地会(四)〉,《教会》41,2013年5月,91-92;〈一八七六年的中国内地会(五)〉,《教会》43,2013年9月,80-81。

[5] 〈一八七七年的中国内地会(一)〉,《教会》45,2014年1月,92-96;〈一八七七年的中国内地会(二)〉,《教会》46,2014年3月,67-68。

[6] 〈一八七七年的中国内地会(六)〉,《教会》51,2015年1月,85-86。

[7] 〈一八七七年的中国内地会(二)〉,64-67。

[8] 〈一八七七年的中国内地会(四)〉,《教会》49,2014年9月,79-82。

[9] 〈一八七七年的中国内地会(八)〉,《教会》53,2015年5月,79-80。

[10] 〈一八七五年的中国内地会〉,75。

[11] 〈一八七五年的中国内地会(三)〉,《教会》35,2012年5月,73-74。

[12] 〈一八七六年的中国内地会(六)〉,《教会》44,2013年11月,86-87。

[13] 〈一八七七年的中国内地会(五)〉,《教会》50,2014年11月,76-80;〈一八七七年的中国内地会(六)〉,《教会》51,2015年1月,86-88;〈一八七七年内地会宣教士湘贵川巡回布道旅行日志〉,《教会》72,2018年7月,101-09。

[14] 〈一八七七年内地会宣教士湘贵川巡回布道旅行日志〉,109-11。

[15] 〈一八七八年的中国内地会(一)〉,《教会》64,2017年3月,71。

[16] 原文:Mrs. Judd, “Wu-chang,” China’s Million, British Edition, Aug 1877, 98-101.下文中所有脚注为编校者所加,并非原注。——编者注

[17] 1885年官方统计数字是湖北全省三千四百万人口,历年不断波动。到了1920年前后,全省人口在两千八百万左右,最大的城市人口为:汉口35万、武昌25万、汉阳15万,三个城市加起来,接近全省人口2.7%。(《1901-1920年中国基督教调查资料》(上卷),291)

[18] 〈一八七五年的中国内地会〉,74-75。

[19] 〈一八七五年的中国内地会(三)〉,73-74。

[20] 综合不同资料,当为张传道和姚传道。

[21] 宣教士笔下常有对中国民众不诚实、不道德的记载,有些可能是跨文化之间的误解,大部分反映出中国民间对“洋鬼子”或“外乡人”的猜忌和欺生。与此同时,宣教士笔下也有大量对中国百姓积极正面和充满同情的描述,可以比照来看。

[22] 当为葛店,距武昌城约三十英里。详参〈一八七六年的中国内地会(三)〉,《教会》40,2013年3月,83-84。

[23] 男校初办时,在短短三周内,学生人数曾从6名激增到26名。详参〈一八七六年的中国内地会(五)〉, 81。

[24] 黄先生因信主挨过叔伯的打,害得他父亲只敢暗暗做门徒。详参〈一八七六年的中国内地会(六)〉,87。

[25] 朱先生是地方官公子。详参〈一八七六年的中国内地会(六)〉,87。

[26] 武昌的妇女福音事工要在1885年第一位单身女宣教士进入湖北后,才正式展开。(《1901-1920年中国基督教调查资料》(上卷),294)

[27] 1875年元旦,美圣公会宣教士医生Dr. Bunn在武昌府街口(今青龙巷小学)行医布道,日后发展成“武昌圣彼得医院”(今武汉市同仁医院)。参:侯小勇,〈武昌同仁医院〉,《优西比乌教会历史》,2016年11月2日留言,2018年8月15日存取,http://www.wzchurch.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1053。

[28] 〈一八七六年的中国内地会(一)〉,《教会》38,2012年11月,50。

[29] 〈一八七七年的中国内地会(三)〉,《教会》48,2014年7月,83-84。

[30] 〈一八七七年的中国内地会(七)〉,《教会》52,2015年3月,77-80。

[31] 原文:“Address by the Evangelist Chang,” China’s Millions, British Edition, Aug 1877, 93.

[32] 《1901-1920年中国基督教调查资料》(上卷),295。

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会