文/杰森·迈耶(Jason C. Meyer) 译/郭春雨 校/梁曙东

简介:普罗克汝斯忒斯之床与神学系统

在希腊神话中,普罗克汝斯忒斯是波塞冬的儿子。他有一张铁床用来招待疲乏的旅客。他把好客之举当作折磨人的陷阱。如果旅客个头比床短,他就拉伸旅客的身体至与床相齐。如果旅客个头比床长,他就会截掉旅客双腿伸出的部分。

神学系统可能成为普罗克汝斯忒斯之床。如果经文不能让我们的系统满意,我们可能会把经文拉一拉,让它说出我们想要的话。如果经文内容多过我们的系统所喜欢的,那么我们可能会砍掉我们希望它不要讲的话。

我并非在贬低神学系统。相反,神学系统可以促进我们对于上帝全备旨意的理解,只要它们不先行决定我们对上帝话语的理解就好。因此,神学系统应该始终有神学自觉意识相伴。我们必须开诚布公地将我们的神学认信带到圣经面前。圣经不该放在那张床上;圣经才是那张床。只有圣经才有权柄作为判断我们一切思想的普罗克汝斯忒斯之床。如果我们爱圣经超过爱我们的神学系统,那么我们就会渴慕用圣经标准来衡量我们的系统。

我在本章想做两件事:第一,探讨神学系统如何影响我们如今看待摩西律法的进路;第二,阐明一种渐进圣约神学对律法的理解。

神学系统与摩西律法的光谱分析

神学系统因其先入为主的偏见,会影响我们对于摩西律法的解读。有些神学系统强调摩西律法和新约伦理之间的相似性(即延续性)。有些系统则强调二者的区别(即非延续性)。

有没有什么办法可以一眼就能看出不同神学系统看待摩西律法的进路呢?想要不过度简化,又能简洁总结这些系统,是十分困难的。不过,为了帮助读者一览不同选项[2],冒一把险还是值得的。

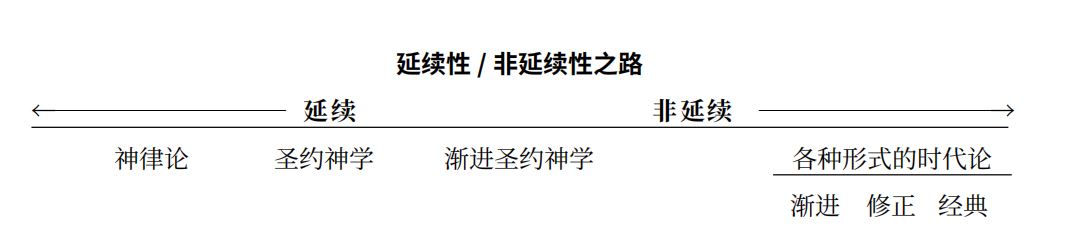

在比较的光谱上标出不同观点的一个方法,就是沿着衡量延续性与非延续性的一条直路,将每种神学系统放在这光谱的特定位置上。活在旧约之下的一个以色列人,与活在新约之下的一个基督徒之间有多少延续性?下面的一条直路,按延续性从最多到最少排列,罗列了不同的观点。

神律论和圣约神学

在律法和新约伦理方面,前两种神学系统强调延续性。神律论赫然出现在延续性分野的最左端,因它看出旧约律法和新约伦理之间最多的延续性[3]。它强调延续性,将非延续性保持在最低程度。在延续性/非延续性分野中,圣约神学位于神律论右方[4]。圣约神学比神律论更多强调非延续性,但是整体上仍然坚持延续性。圣约神学在关于律法的观点上并非完全统一,但是其共同点是坚持将律法分为三部分[5]。

神律论和圣约神学都将律法三分——道德律、司法律和礼仪律。这种分类法在基督教神学史上声名赫赫,至少可以上溯至阿奎那,甚至也许可以上溯至特土良(又译德尔图良)[6]。其最简明的表达,大概是在《威斯敏斯特信条》中出现的:

19.3除这通称为道德律的十诫以外,上帝按祂自己的美意,把礼仪律赐给以色列人这未成年的教会,其中有若干预表性的律例,一部分是为崇拜之用,以预表基督和祂的美德、作为、苦难和惠益;一部分揭示关乎道德责任的各种教训。这些礼仪律在新约时代都被废止了。

19.4上帝把以色列人视为一个国家,也赐给他们各种司法性的律例。这些司法律已与那百姓的国家一同期满终止了,除了为着一般衡平法所要求的以外,现在不再有任何的约束力。

19.5道德律永远对所有人都有约束力,不管是已经称义的人,还是其他人,都当顺服;这不仅仅是因其所含的内容,也是因其颁布者造物主上帝的权威。这种责任,基督在福音中,不仅丝毫没有废掉,反而更加强了。[7]

尽管神律论和圣约神学都认同三分法,但是在应用上有所区别。

神律论者认为,道德律和司法律今日仍有约束力(延续性),而因着基督的献祭,礼仪律不再有约束力(非延续性)。圣约神学家则认为,道德律具有约束力(延续性),而司法律和礼仪律都已废除了(非延续性)。[8]

也许区分光谱上所有观点的一个最简单方法,就是看到神律论和圣约神学使用了律法的三种分类,而其他神学系统则不然。其他四种思想体系都认为摩西律法已经终结。基督徒受基督律法,而不是摩西律法的权柄约束。基督的律法是“上帝的要求,在基督降临之后,对于基督徒有约束力”[9]。基督的律法包括了基督及其使徒的要求和教导。摩西律法有一部分流传下来,只是因为它们现在成了基督律法的一部分。

渐进圣约神学

渐进圣约神学在圣约神学和时代论之间提供了一条中间路线。其关键性作品是金特利(Gentry)和威伦姆(Wellum)的著作《凭约立国》(Kingdom Through Covenant)[10]。渐进圣约神学与人所说的“新圣约神学”运动有关,[11]但又有所区别。比如,渐进圣约神学的神学家们主张存在着一种创造之约,而新圣约神学中的某些人却不这样认为。[12] 他们同圣约神学家一样强调圣经的有机统一,但拒绝圣约神学的婴儿洗礼,因为圣约神学将血统传承的原则当成给信徒子女的应许。[13]渐进圣约神学对于摩西律法的看法更倾向于非延续性,因此更靠近渐进时代论,但原因却不尽相同。

时代论

在历史上,时代论神学曾经历了若干次修正。经典时代论强调非延续性,是在十九世纪由神学家达秘(John Nelson Darby)和薛弗尔(Lewis Sperry Chafer)等创立。这种思想体系借由《司可福串注圣经》而声名鹊起,广为人所接受。

修正时代论对于经典时代论做出重要更改。主要的神学家包括雷历(Charles C. Ryrie)和华约翰(John Walvoord)。修正时代论代表了20世纪50–80年代期间的时代论思想。[14]渐进时代论做了进一步修正,并借着布莱辛(Craig Blaising)和博克(Darrell Bock)的代表性作品于20世纪80–90年代风靡一时。[15]

时代论的各个分支都教导了什么?经典时代论在两类人和两种拯救之间作出区分。属地的人(基督再来时活着的以色列人)将经历地上的拯救,而属天的人将经历复活和属天的拯救。不同的时代有不同的规则,支配着活在每个时代之中的百姓。[16]按此系统,摩西律法的时代随着上帝给以色列的计划终结而终结,而为教会所预备的恩典时代就开始了。相应地,他们强调律法时代和教会时代之间的非延续性。

修正时代论原封不动地保留了《司可福串珠圣经》的七个时代,但撇弃了“属天与属地百姓的永恒二分法”,[17]让自己与经典时代论所暗示的那种律法与恩典是两种不同救法的观念保持距离。[18]

渐进时代论容许更多的延续性,强调“整全而统一的永恒救恩观”。[19]以色列和教会仍是有区别的,但是他们已经关联起来了,意思是说,教会已经部分地享有了应许给以色列的祝福。到下一个时代,新约所有的祝福将会实现,包括对以色列民族的应许按字面意思成全。

渐进圣约神学和渐进时代论之间的区别更为复杂。一个主要的区别是在释经方面。渐进时代论所采用的,除了字面释经之外,还有所谓的补足法释经(complementary hermeneutic)。因此,他们主张,新约作者读旧约的方式多少不完整。使徒们取过原初的应许,进行补足性的更改,同时并未废掉原初的应许。这些应许在教会得到属灵的成就,也在以色列的未来得到更按字面意思的成就(通常是在千禧年)。比如,渐进时代论者说,起初的土地应许仍等着“按字面”成就在以色列民族身上。而渐进圣约主义阵营中的人们发现,旧约经文本身从互文的角度,就将土地应许解释为指向新的创造,而非指向迦南地。[20]他们相信新约作者正确解读了那些应许原来的意思。不需要用对将来更“按字面”的成全来补足他们的解读。最重要的是,渐进圣约神学有别于时代论的地方,就是更明确强调圣经诸约的渐次展开,以及在基督里的最终成全。

一定要避免夸大这些观点之间的区别。有些人很惊讶地发现,它们在核心伦理内容上的共识何其多。所有这些观点都认为,基督徒蒙召顺服上帝的命令。它们之间的分别,不是在于基督徒蒙召做什么,而是在于如何得出这个结论,这一点尤其可以通过安息日诫命的持续应用加以说明。[21]

态度测试:神学自觉度练习

关于安息日的争论代表着一种明确的实践差异,但这并不是决定性的差异。华尔基(Bruce Waltke)认为,决定性的差异在于各自对于摩西律法的态度。[22]华尔基如此解释态度上的差异:“时代论者否定安息日,关注的是因着人的罪性,它削弱人灵命的影响;改革宗神学家认为安息日还有效,因为他们越过安息日的弱点,转向它与圣灵结合时所具有的属灵价值。时代论者叫律法与圣灵对立;而改革宗神学家叫律法与圣灵结合。”[23]如果态度是一种“根本性的差异”,那么必须要问的就是,如何衡量态度。最好的衡量方式,就是将我们对律法的态度与新约作者的标尺作比较,以他们的标尺作为比较的标准。也许我可以借助更个人化的故事来更清楚说明这一点。您可以考虑用这个办法来尝试做一点神学自觉性的练习。

我开始学神学的时候,特别倾向于认同延续性。我研究了圣约神学和时代论,并选择了前者的延续性观点,而舍弃了后者的非延续性观点,原因是我在经典时代论里读到对律法的消极评论。我在荷兰改革宗教会的婴儿洗礼背景,使我在早期就倾向于偏爱延续性。我也曾读过罗伯逊(O. Palmer Robertson)的《诸约中的基督》(Christ of the Covenants),他叫我确信,圣经的框架是诸约,而非时代。[24]后来我在一间浸信会教会学神学,才发现我一生其实都不过是把婴儿洗礼看作理所当然。我研究了婴儿洗礼和信徒洗礼,这个过程很痛苦,但是最终我更相信,信徒洗礼最能得到圣经支持。

这个新结论迫使我重新审视从前对于延续性观点的偏爱。对于摩西律法的经文段落,我需要更觉察自己对于延续性的倾向。我的神学院论文就是出自此项研究,在其中,我遇到的困难,就很难决定我的解经结论符合哪种现存的神学系统。[25]这有点像金发姑娘困境[26]:我所寻求的是不太冷也不太热,恰到好处。有些系统似乎对于律法过于消极(太冷),而有些系统对于律法又过于积极(太热)。

太冷

我已经发现,经典时代论对于律法太冷。然而,在所谓的新圣约神学中,我同样也发现,其对待律法的态度有时不冷不热,有时甚至是冷若冰霜。比如,这句话让我困惑:“我们看待律法时,必须看到它只能衡量并惩罚外在的行为。它不能解决内心问题和内在动机。”[27]

简而言之,这句话所主张的观点就是,旧约律法是一套法规,其本身必然只能外在地为道德立法,并让违法者知罪。作者还说,十诫的问题在于:“石版上的律法,对于活在新约之下,上帝成年的儿子来说不够崇高,不够属灵。”[28]我认为“不够属灵”的意思,相当于以另一种方式强调律法只具有外在的特性。作者还说:“摩西律法不能解决内心和动机,原因很简单:那已经超出了纯粹客观律法的能力范围。”[29]

这些话里有两个问题。第一,保罗并没有说律法的问题在于它不够属灵。他说的正好相反:“我们原晓得律法是属乎灵的,但我是属乎肉体的,是已经卖给罪了。”(罗7:14)问题不在于律法的性质,而是在于有罪人类的性质。保罗后来再次说,律法“既因肉体软弱,有所不能行的”(罗8:3)。律法不能解决我们罪的问题。只有上帝藉着基督献祭,一举解决了罪(罗8:3)。

第二,只将十诫理解为外在的,这是看不到十诫的结构。第一诫(关于偶像崇拜)和最后一诫(关于贪心),处理的是深入人心的内在问题。我们怎么能把贪心的问题仅仅局限在立法层面呢?如果第一条和最后一条诫命具有内在的、属灵的层面,那么我们就应该把全部诫命解读为是“属灵的”。

新圣约神学阵营里的其他人可能有不同说法,但是我尚未读到对雷辛格(John Reisinger)这一特别观点的公开挑战。另外,我们也要谨防将某系统的所有拥护者都笼统地归入一个群体,指望他们在每一点上都有一致观点。[30]我在此唯一要表达的是,我发现有一种对待律法的态度,并不符合罗马书第七章对律法的态度。我们应当坚定地与保罗一起承认律法是属灵的(罗7:14),是圣洁、公义、良善的(罗7:12)。律法应该是叫人喜欢的。“我们里面的人”能够喜欢或喜乐地赞同律法(罗7:22)。强调非延续性的神学系统必须认真对待这些清楚的断言。[31]

太热

我读改革宗传统内一些神学家的作品时,发现了相反的问题。他们似乎热衷于将旧约与新约几乎等同起来。他们倾向于主张,摩西律法与新约的“本质和实质”相同。[32]我查考主要的经文,当作比照的标准,发现经文似乎不容许这种等同。有两段经文(哥林多后书3章和希伯来书8章)显然可以作为检验标准。

新约的荣光。在哥林多后书3章,关于旧约和旧约的职事,保罗说了两点:(1)旧约是有荣光的;(2)新约更大的荣光已经废掉了旧约。新约的荣光使旧约的荣光相形见绌,并终结了旧约的荣光。说到态度,持守延续性的人热衷于主张摩西之约的荣光本质,却疏于强调旧约因新约更大的荣光而黯淡失色。而倾向非延续性的人则强调新约优于旧约,却低估了旧约的荣美。经文不容许人做错误的二分。摩西律法是有荣光的约,现在因新约更大的荣光而终止了。我们来看看一些细节。

“荣光”一词在这段经文中占了显要位置。这一事实体现在,五节经文中这个词就出现了十次之多(7节两次,8节一次,9节两次,10节三次,11节两次)。保罗将荣光归给旧约和新约,但是他并没有将它们描述为具有同等荣光,因为他将二者予以类比,也予以对比。摩西律法大有荣光,但是新约的荣光盖过了律法之约的荣光。保罗从三个方面比较了旧约和新约:(1)逻辑方面;(2)性质方面;(3)时间方面。

首先,在哥林多后书3:7-9出现的是逻辑的比较。保罗的“若是,就”论证,是自小及大。如果小的是真的,那么大的就更真了。在比较中,事实一清二楚:律法的职事带来了死和定罪;新约的职事带来生命和使人得救的义。保罗以一个必然结论来总结这些事实:若是带来许多“不那么有荣光的”结果(即死亡)的旧约之职事尚且有荣光,那么,更可确定的是,因为新约带来更有荣光的结果,所以它就更有荣光了。

其次,性质方面的比较出现在10节:“那从前有荣光的,因这极大的荣光就算不得有荣光了。”圣约的荣光已经随着基督的来临而被调整。巴内特(Paul Barnett)恰当地捕捉到此处经文的精妙之处,他说新约的荣光“大过”旧约的荣光,并因而“废掉”旧约的荣光。[33]圣经称太阳和月亮为两个大光,但是月亮被看为“小的”光,而太阳则是“大的”光(创1:16)。照样,旧约的荣光若单看起来,是大的,是明亮的;但是当与新约更大更亮的光比起来,旧约就黯然失色了。

第三,保罗在哥林多后书3:11极其清晰地讲述了这个关于时间性的要点:“若那废掉的有荣光,这长存的就更有荣光了。”11节为9–10节奠定了基础。他的重点不在于贬低旧的,而是在主张旧的已经黯然失色了:它已经废掉了,而新的却是长存。新的遮蔽了旧的,因为新的是长存的,而旧的是逐渐消逝的。并且将来也不会再有别的约遮蔽新约的荣光。

以上三点对比表明,很难坚持旧约与新约本质和实质相同。有些人想要保护旧约不被保罗所作的对比影响,他们说废掉的不是旧约的存在,而是旧约的效果。[34]保罗想到的正是旧约的存在,这点最清楚地体现在11节的平行对比。如上所述,“长存”这个词表明,保罗说的就是存在的问题:旧的结束,新的长存。保罗并非在比较二者的效果,说旧约的效果终结了,而新约的效果长存。

保罗在别处的用词也需要注意。他用了“越发大”(9节)、“极大的”(10节),表示“荣光的程度”,而非“荣光的确定性”。保罗在10节的逻辑也要求将其理解为大荣光和小荣光的比较。要说两约在荣光上等同,就是让保罗在10节的论述失去意义了。

新约的超越性。在希伯来书8章,这种比较也很明显。我只要指出几处有代表性的。无疑,希伯来书将新约描述为具有超越性的约。“如今耶稣所得的职任是更美的,正如祂作更美之约的中保。这约原是凭更美之应许立的。”(来8:6)希伯来书非常直接地使用“超过”、“更美”等词汇描述新约。如果新约具有超越性,那么作者挑出旧约有什么问题呢?希伯来书表明,旧约本来的目的并非为了改变人心。实际上,旧约不能改变人心这一点,恰恰说明了设立新约的理由——“那前约若没有瑕疵,就无处寻求后约了。”(来8:7)这瑕疵是与百姓息息相关的(来8:8)。不同于旧约的是,新约有能力拿走石心。希伯来书作者先引用了耶利米书31章,然后暗示了旧约的终结。摩西之约既然被称为“旧的”,就意味着它必须给“新的”让位——“既说新约,就以前约为旧了,但那渐旧渐衰的,就必快归无有了。”(来8:13)

上述观点对于圣约神学来说是个挑战。不过,在这个问题上,不可将所有的圣约神学家都归入到一个阵营。关于如何理解新约的“新”,有些人看法不同。读到圣约神学家霍顿(Michael Horton)的观点,令人为之一振。他承认,圣约神学内有些人强调延续性的同时,却牺牲了新约的“新”。他也同样恰当地指出,有些圣约神学家主张的是新约本质上的“新”。

我同意,尤其在反重洗派的论辩中,加尔文及其追随者有时过于强调一个亚伯拉罕之恩约内的延续性,以至于未能充分重视新约的“新”。很久以前,弗修斯(Voetius)和考克修斯(Cocceius)在这个问题上代表圣约神学内不同意见的两极,而更近期的改革宗学者,如霍志恒(Vos)、瑞德鲍斯(Herman Ridderbos)、慕理(Murray)、克莱恩(Kline)和伽芬(Gaffin)等,开始探索新约中性质为“新”的祝福。因此,尽管我当然认为我们应该警惕这种批评,但是确实有充分的理由证明了这指控是合理,即我们把圣灵的工作看为“在救赎历史的过程中基本是一样的”。[35]

如果对于延续性或非延续性有所偏重,那么另有一处经文也会让我们看到解经上的冲突,这处经文就是约翰福音1:16。约翰讲到了两种恩典,而且他用介词ἀντί将二者连起来。解读这三个词的时候,必须要处理两个问题。首先,我们如何描述第一种恩典和第二种恩典的性质?其次,两种恩典之间有什么关系?

首先,17节为定义两种恩典提供了钥匙,“因为”这个词(和合本未译出)表明了16节和17节之间的紧密关系:“(因为)律法本是藉着摩西传的,恩典和真理都是由耶稣基督来的。”藉着摩西律法所赐的是一种恩典,藉着耶稣基督而来的也是一种恩典。不可错误地将二者对立。二者都是恩典。

其次,两种恩典之间有什么关系?介词描述了二者之间的关系。不幸的是,不同的圣经译本朝向各有不同。HCSB译为“恩后随恩”。ESV译为“恩上加恩”。NIV1984版译为“一个福分跟着一个福分”,但是最近的修订版改为“恩典取代了曾赐下的恩典”。我喜欢最后面的那个译本,以及卡森(D. A. Carson)等注释书作者提出的理由。[36]

对于一个神学系统来说,这三个词是很好的测试。这节经文将两件事结合起来,而某些系统想要让它们互不相容:(1)摩西律法是一种恩典;(2)耶稣福音的恩典已经取代了律法的恩典。主张延续性的系统乐于确认律法是一种恩典,但是不愿承认取代的观点。主张非延续性的系统很乐意认同取代的说法,却不愿同样乐意认同摩西律法是“恩典”。而尊重圣经的人应该坚定地认同这两点:摩西律法是恩典,只是现在已经得以成全,且被取代了。

有些人可能会因为神学原因而反对最自然不过的解读。ἀντί这个词确实从来没有“一件事情叠加在另一件事情上”的意思。可是瑞德鲍斯等改革宗神学家拒绝将这个词自然地解读为代替,因为“约翰福音并非如此理解旧约和新约,摩西和基督的关系”。[37] 瑞德鲍斯的著作我很喜欢,但是他在此处的论证完全没有说服力。以代替的意思来解读经文,一个最有力的证据就是约翰描述旧约和新约的方式。约翰福音1:16-17成了约翰福音余下内容的一种范式。众所周知,约翰表明,耶稣取代了圣殿和逾越节、除酵节和住棚节。[38]

对于这些经文,我们应当说什么?最起码,这些经文应该让我们在神学方面有所警醒,要同时充分强调和重视旧约的恩典和新约的新颖。现在,让我们将这种态度测试应用于各神学系统对于律法的看法。

延续性和非延续性的两条沟渠

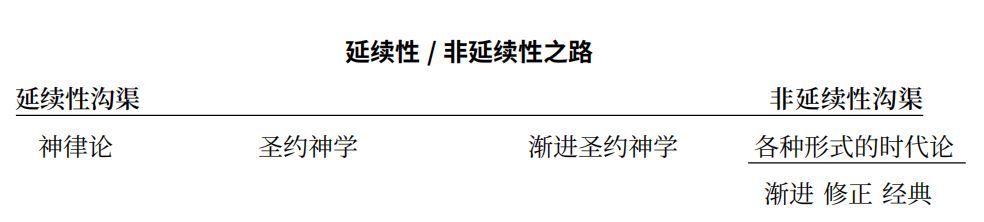

新约作者既强调基督徒与摩西律法之间的延续性也强调二者的非延续性。因此,任何不强调旧约的恩典或新约的“新”的神学系统,都是掉在了神学的沟渠里。我在南达科他州长大,常在乡村公路上开车,那条路两边都是深沟。两边的沟渠,都得小心避开才行。有时候路太窄,如果你想避开这边的沟,很容易矫枉过正,结果掉到那边的沟里去。

基督徒必须避免掉到这两条神学沟渠里。我们若对一条沟反感,实际上更容易掉到另一条沟里。听听鲁益师(C. S. Lewis)如何谈论这种成双成对出现的错误:

我很想告诉你,我想你也很想告诉我,这两种错误究竟哪种更严重。这是魔鬼在作祟。魔鬼总是将错误成对地打发到世界上来,总是怂恿我们花很多时间来考虑哪种错误更甚。你肯定看出了其中的奥秘,是不是?他借你格外不喜欢一种错误,来逐渐地将你引入相反的错误当中。千万不要受骗上当。我们必须定睛自己的目标,从这两种错误中间笔直地穿行过去。[39]

如果我们还是采用前边用过的光谱,就可以根据沟渠的类比来换换标签。

快速浏览这个光谱表,你会发现,我将神律论和经典时代论标为沟渠。我认为圣约神学、渐进圣约神学和渐进时代论,比位于光谱两极的神学系统更加合理。不过,有时候,对于延续性或非延续性的倾向会使得一个神学系统容易出现鲁益师所警告的危险:“格外不喜欢一种错误”可能逐渐引导主张某系统的人矫枉过正,结果朝相反的方向走得太远。有些圣经经文就像连续震动减速带一样,提醒我们过于靠近某些沟渠的危险。

神律论过于强调延续性,没有充分强调新约的新颖性。经典时代论过于强调非延续性,结果使之容易被人诟病,说他们没有充分强调恩典。[40]

我同意穆尔(Douglas Moo)的评价,他认为修正时代论没有充分重视延续性。穆尔比较自己与时代论者斯特里克兰(Wayne Strickland)的观点时总结说:“我举双手赞成他强调摩西律法和新约基督徒之间基本的非延续性,但是我很遗憾没有看到他对于二者之间延续性的必要看法。”[41]穆尔说,两种观点很接近,但是这就像是听一首稍微跑调了的、非常熟悉的交响乐一样。他总结说,重点的不同在于时代论更倾向于非延续性,那是因为时代论系统强调以色列和教会之间的分别。穆尔并不认同这种严格的分别:

我认为,在整个救恩历史中,上帝始终采取同一计划。今日的教会不仅领受亚伯拉罕之约和摩西之约的祝福,而且也是二者的成全。因此,虽然摩西的律法可能不再直接作为基督徒的权威,但其教导因在基督和祂律法中的成全而仍可间接地应用在我们身上。[42]

渐进圣约神学认同穆尔所说,上帝有一个统一的救恩历史的计划和目的,而非将圣经分成不同的计划。在强调圣经的有机统一方面,渐进圣约主义比经典时代论更靠近圣约神学。渐进时代论和修正时代论在这一点上已经远离了经典时代论,不过仍未彻底消除以色列与教会之间的区别。我没有把渐进时代论和修正时代论置于一条神学沟渠,因为这两种形式的时代论都没有教导律法和恩典是得救的两种不同方式。

我个人对于律法的观点,最接近渐进圣约神学。在下文中我将探讨,在摩西律法与新约信徒的关系方面,我与圣约神学的不同。

摩西律法与基督的荣耀:渐进圣约神学与律法

对于摩西律法,一个人是认可渐进圣约神学的观点,还是认可圣约神学的观点,影响因素有很多。下文中,我打算讨论四个方面。我也主张,“爱邻舍”是基督徒看待摩西律法时首要的视角。而“爱基督”是基督徒看待基督律法时首要的视角。

圣约神学与渐进圣约神学的分歧点

1.三分法:这样给律法分类是否合理?圣约神学家认为摩西律法直接对于信徒有约束力,因为圣约神学将律法分成三类,用以区分已经终结的律法和仍然生效的律法。《威斯敏斯特信条》说:“道德律永远对所有人都有约束力……都当顺服。”[43]因此,这些神学家认信十诫从旧约到新约的延续性。他们认为,道德律直接并永远生效,因为道德律反映了上帝的属性。上帝的属性不改变,因此道德律也不能改变。

我认为,律法的三分法并不是最好的起点,尽管这种分类有某些吸引人的特点。首先,耶稣自己就在律法之内作了区分,祂指出了律法中“较重的”和“较轻的”的事(太23:23)。其次,如果上帝的道德诫命是基于祂的属性,那么理所当然,道德诫命就会是不变的,因为上帝的属性不变。第三,保罗至少清晰地谈论了十诫中的一部分,并认为它们具有权威,因此它们也许可以归于道德律的范畴。[44]

不过,这些吸引人的特点不能令人满意,因为它们被极多难点抵消了。首先,新约圣经没有明确支持将律法三分,而只讲到律法的整体或单一性(尤其在加3:10-11)。因此,将这些区分读入新约是不合理的。其次,摩西律法内部彼此交织,想要将律法内的某一条线与其余部分分离、理清,常常是徒劳无功。很难判断哪些事关乎道德,哪些不是。第三,就连十诫本身也不是自动具有约束力,因为许多人认为安息日的诫命在新约之下已经废止。[45]第四,这种分类法实际上拦阻律法以其整体的形式对我们说话。将律法中的某些内容归入“司法律”而非“道德律”,无意间使我们塞耳不听某些诫命当今带给我们的智慧引导。

改革宗圈子里另有些人也承认这些难点。圣约神学院的巴尔斯(Jerram Barrs)承认,律法的三分法“不是一成不变的”。[46]他又说:“比如,许多礼仪律包括了道德和司法的层面。很多司法律包括道德的层面。这种观点带来的问题就是,如果以系统性的严密态度来看待,我们在当今就会错失律法中礼仪和司法方面的优美。”[47]新约作者对于律法的礼仪和司法层面没有视而不见。比如,保罗在圣殿中的祭司事奉中就看到了牧职的荣美(林前9:13-14)。

2.不在律法之下,意味着什么?新约作者强调,信徒不在摩西律法之下了。基督徒“不在律法之下”(加5:18;罗6:14-15)。他们“脱离了律法”(罗7:6)。律法有开始,也有终结。律法是在亚伯拉罕之约430年后才进入世界的(加3:17)。律法有终结,因为律法的有效期截止于“那蒙应许的子孙来到”(加3:19)。换言之,律法是在晚于应许430年才添上的,它已随着应许的成全而终结了——那应许就是基督(那蒙应许的子孙)的来到。加拉太书3-4章在关乎律法的暂时性方面,有相同的结构:

3:19当那子孙来到,律法的权柄就终结了。

3:23-24当“信”的时代来临,训蒙师傅的权柄就终结了。

4:1-4及至时候满足(父所设立的时间到了),师傅和管家的权柄就终结了。

圣约神学家在解释这些经文的时候,会作出重要的区分。他们说信徒不在律法之下,是说律法的定罪功能,而信徒在律法之下,是说律法的引导功能。[48]伽芬(Richard Gaffin)说,在西奈山“订立的具体律法条文已经因基督的来临而整体性地终结了”,但是摩西律法的道德核心“仍规定了超越摩西时代体系的义务”。[49]伽芬澄清说:“西奈山所颁布的律法,其核心诫命,即著名的十诫,显明了上帝位格内固有的旨意,因此无论何时何地,无论犹太人还是非犹太人,一切具有上帝形像的受造者都应遵守”。[50]

这个观点的问题,不在于其所肯定的,而是在于其所否定的。脱离律法当然意味着,在律法咒诅与定罪的能力方面,信徒从律法给我们定罪的刑罚中得释放。但是,说保罗的用词“在律法之下”仅限于定罪的功能,就不对了。穆尔对于这种推理方式给出了大概是最好的回应。问题在于,这些经文的上下文不可能仅限于罪借着律法而带来的“刑罚”,因为保罗强调的是从罪借着律法而来的“权势”中得释放。[51]在释经学中,上下文是最高权威。我将尝试在后面说明,经文的上下文支持哪种观点。

3.在成圣中,信徒如何为上帝结果子?我相信,研读一下加拉太书5章和罗马书7章的上下文,答案就昭然若揭了。加拉太书5:18(“但你们若被圣灵引导,就不在律法以下”)的上下文包括了对于圣灵果子的讨论(5:22-23),以及对于靠圣灵行事的呼召(5:25)。这呼召的最终结果就是,基督徒能够具备蒙上帝悦纳的行为品质。由圣灵所驱动,基督徒顺服的果子必定符合任何行为规范,而不仅仅是符合摩西律法(5:23)。穆尔的结论是恰当的:“不可避免的结论就是,保罗指出了基督徒伦理的基础是靠圣灵而活,而非活在‘律法之下’。”[52]

在罗马书7章,保罗提出结出行为果子的方法,与加拉太书5章相似。信徒只有在脱离律法之后,才能为上帝结果子。律法无力让人为上帝结果子;它只能结出死亡的果子(罗7:5)。脱离律法使信徒脱离仪文的旧样,按着心灵的新样服事(罗7:6)。第6节以清晰的救赎历史转折点来见证这个转变:“但我们既然……”这心灵的新样为上帝结出果子——这是仪文的旧样永远做不到的。“具有讽刺意味,并且表面看似矛盾的是,活在律法之下的人,结出的果子是邪情私欲、违背律法和死亡,而向律法而死的人结出的果子却促成了律法的成全。”[53]保罗强调基督徒“成全”律法(罗8:4,13:8、10;加5:14),同时又强调,基督徒不在“律法之下”了(罗6:14-15;加5:18)。[54]

事实很简单,这些上下文并没有强调圣约神学想让保罗强调的:律法为成圣结出累累果实。因此,在讨论中引入保罗未曾用过的分类,似乎是不合理的。保罗讲到律法的时候,是把律法看成一个整体。

4.方式很重要:与摩西律法的关联,是间接还是直接?总结迄今为止的证据,最好的说法是摩西律法的体系作为一个整体已经终结了,而摩西律法作为一个整体仍可作为有益的、却是间接的引导。保罗讲到律法时,整体性地说到它引导的智慧,而不是作为直接的、有约束力的规条。这种看法更合理,因为这样我们就可以与摩西体系的整体互动,而不是企图在道德律、司法律和礼仪律之间作出黑白分明的区分。

我与穆尔观点一样,认为摩西律法“因在基督和祂律法中的成全而仍可间接地应用在我们身上”。[55]“间接地”是什么意思?我们一定要区分作为经文的摩西律法和作为规条的摩西律法。摩西律法作为经文,有直接的权威;而作为规条,则只有间接地权威。因此,对于我们当今的生活而言,作为规条的律法只能间接地应用。换言之,摩西律法如今运作的方式,是造成讨论中不同观点的关键。方式很重要。圣约神学使得其方式更直接应用于基督徒,而渐进圣约主义采取的方式则没有那么直接。

新约基督徒满足摩西律法的方式,与旧约以色列人迥然不同。在旧约之下,完整的摩西律法-盟约作为完整的法律体系曾具有直接的权威;不过在新约之下,它不再具备这种功用。[56]作为启示,它是完全权威性的,可是如今我们直接依靠基督及其使徒来引导我们如何对待所有过去的启示(包括摩西律法)。

另一个对比体现在旧约文件与新约书信中上帝诫命所采取的形式。旧约的规条是详细而具体的。许多案例规定了具体的生活方式,以及违反这些方式时当受的具体惩罚。新约的方法则不然。很少出现具体案例,说明怎么做,以及违背命令的时候当受何惩罚。不错,保罗在他的书信中规定了基督徒的行为,但是他却很少制订与摩西律法相关的行为规范,这一点是很特别的。有一些具体的命令,是关乎离婚、淫乱、贪心和许多其他主题的;但是,在讨论摩西律法时,保罗通常描述基督徒结出顺服的果子,然后以回溯的方式说这样的做法符合律法,并因此成全了律法。这种区分不应强调太多,以免夸大其词。我们会发现与这总原则相反的例外。比如,保罗在以弗所书6:1-3中似乎规定人们直接顺服出埃及记20:12。[57]显然,保罗极少使用这种方式。这种方式是例外而非常例。

这一点引发了一个相关的问题。如果摩西律法作为间接的引导具有持续的相关性,那么基督徒应该主要从什么视角来解读它呢?在摩西体系中的诫命里,我们可以找到什么连贯的主题,能够突显其在当今主要的相关性呢?答案就是爱。

爱的视角:爱与摩西律法

摩西律法是上帝所默示圣经的一部分(提后3:16)。谁也不应当贬低它,把它看作无关紧要。无论谁阅读诗篇119时,都要面对一个事实:律法是被赎之民的喜乐。因此,摩西律法不只是与我们的生活相关而已;它能苏醒人心。它是可喜爱的,能激发我们的心,叫我们昼夜思想(诗1:2)。

摩西律法与我们一直相关,在于它是作为间接的引导,但是这并不意味着它不重要!律法给我们提供最好的引导,就在于爱的领域。在我们的文化中,“爱”这个字往往代表着软绵绵的感性,缺少具体的道德内容。摩西律法用上帝默示的内容充实了爱这个字。

无疑,保罗就是以这种方式来看待旧约律法的。他在罗马书13:9和加拉太书5:14都引用了利未记19:18中爱的命令。摩西律法中不同的命令,向我们具体呈现了在某一特定文化处境中爱的样式如何。我们必须接纳命令中爱的原则,然后将其应用到我们当下的文化处境中。因此,我们现在可以问:“这条命令如何引导我爱邻舍呢?”旧约以色列和新约基督徒之间文化处境的差异,往往排除了直接照搬的可能。

我的同事德鲁西(Jason DeRouchie)举了一个很棒的例子,说明律法如何处理爱邻舍的问题。摩西命令百姓要在屋顶安装栏杆。“你若建造房屋,要在房上的四围安栏杆,免得有人从房上掉下来,流血的罪就归于你家。”(申22:8)看这条律法的时候,若问这命令的哪部分是道德性的,哪部分是司法性的,哪部分是礼仪性的,这就错了。今天,它是作为间接的引导帮助我们爱邻舍。在当时,屋顶都是平的,而且屋顶也是人们待客的地方。在我所居住的明尼苏达州,我们不可能在屋顶待客。不过,我家倒是有个露天平台,可以与来客坐一坐。这节经文告诉我,爱邻舍就意味着,我应该关注他们的安全,在露天平台四围安上保护性的栏杆。我们还可以进一步引申。如果有一家人带了小孩子来,有可能从某处楼梯跌落,那我应该在楼梯口安上保护性的挡板。

摩西律法在与爱相反的话题上,也可以作为指导。谈到破坏婚约的话题时,我们会看到摩西律法的相关性。耶稣处理了有淫乱发生时的离婚问题(太5:32)。但是,淫乱包括哪些具体的行为呢?“淫乱”这个词(porneia)是个泛称,没有具体指出所涉及行为的种类。摩西律法给出了有用的释经背景,能提供所需的具体性。因此,新约对于“人兽杂交”虽然保持沉默,但是并不暗示这种行为在道德上突然变成可以被接受了。这个例子表明,不可以说,新约没有重新确认的内容对信徒就不再有约束力。

我已经在彼此相爱这条命令上,探讨了摩西律法作为间接引导的几种方式。如果摩西律法是间接的,那么基督的律法如何作为我们直接的引导发挥作用?关于彼此相爱,最直接的引导就是基督的律法,而非摩西的律法,因为爱的新标准是基督的十字架。

升级:基督的律法和基督的荣耀

我认为,最重要的区别在于:一种渐进圣约主义的进路,在从摩西律法到基督律法的转移中,强调的是渐进启示的升级。在救赎的进程中,旧的先于新的,然而新的一亮相,就取代了旧的,因为新的成全了旧的,也废掉了旧的。

基督的律法遮蔽了摩西律法的光芒?在一个很重要的方面,基督的律法是对于摩西律法的渐进提升:基督的律法更直接、更明确地将信徒连于基督的十字架。基督的律法比摩西的律法更符合福音的特征。摩西的律法是上帝所赐的恩典,也是爱的律法,但是它爱的标准达不到基督献祭之爱的高度。

在基督的律法和基督的十字架之间有直接的关联。基督的律法在加拉太书6:2是如此定义的:“你们各人的重担要互相担当,如此,就完全了基督的律法。”保罗在此,将基督的十字架(基督在十字架上担当了我们的罪)直接关联于基督的律法,即呼召我们担当彼此的重担。基督的律法少不了基督及其使徒的其他命令。但是,基督律法对于基督之爱的强调,使它比摩西律法更符合福音的特征,因为十字架是爱的新标准。我可以指出同样道理的更多例证,不过我想再举两个就够了:爱的命令和如今的十一奉献观念。

首先,新的诫命可以最清楚地举例表明,基督如何调整整体的摩西律法。耶稣说,顺服祂的诫命就是盟约之爱的一个标志。祂并没有诉诸摩西律法。“你们若爱我,就必遵守我的诫命。”(约14:15)在前一章,耶稣把爱的命令定义为“新”命令,尽管爱的命令在旧约中不是没听说过。这命令之所以是新的,一个特别的意义在于,这命令是与耶稣连在一起的:“我怎样爱你们”(约13:34)。新标准(即“我怎样爱你们”)与从前的标准(即“爱人如已”)比起来,升级到了新的高度。

约翰在他的书信中进一步阐释了这种爱的独特之处。约翰一书3:23-24鼓励信徒遵守上帝的命令。约翰解释具体意思的时候,从两个方面强调了一个命令:相信福音,彼此相爱。为什么这两件事不是构成两个命令,而是构成一个命令呢?基督的爱以及彼此相爱,如此紧密地相互交织,约翰没有将二者分开。约翰一书完美地示范了,我们对他人的爱不再可能与基督对我们的爱分开。基督的爱是爱的新标准,或说爱的新定义。“主为我们舍命,我们从此就知道何为爱,我们也当为弟兄舍命。”(约一3:16-17)

新约中爱的福音特征,将基督的爱和效法基督的爱连接起来。这条“新”命令只是我要说的一个例子。我们现在来看基督的爱与十一奉献。

第二,尽管如今有各种流行的管家观念,但是没有新约经文命令信徒向教会奉献收入的十分之一。十一奉献的诫命来自于与以色列十二支派相关的范式。利未人不像其他十一个支派拥有自己的土地,因此十一奉献是保证他们能继续生存和事奉的重要措施。尼希米记13:10-12是很明显的例证,说明利未人何等依赖十一奉献。基督徒生活在一个新的范式之下。保罗经常谈论财务问题,但是他从来没有规定金额或比例。他呼吁哥林多人“照自己的进项”抽出来留着(林前16:2)。但是保罗没有在此提出新范式。奉献的标准是什么?在新约中对于管家身份最详尽的解释(林后8-9章)说,基督牺牲的恩典就是新的参照标准。

马其顿人奉献的远超过十分之一。他们奉献的时候,尽管他们处于“极穷之间”,而且“在患难中受大试炼”(林后8:2),却是既舍己(“过了力量”[林后8:3]),又甘心乐意(“自己”[林后8:3])。保罗说,是上帝赐“恩”(林后8:1)给他们,并且在马其顿人中带来了“满足的快乐”(林后8:2)。上帝的恩典首先临到,然后人心中涌出喜乐,并且格外显出“他们乐捐的厚恩”(林后8:2)。在七节经文之后,又进一步评论这“恩典”。舍己的奉献基于基督牺牲的“恩典”,这恩典在经文中是用财富的意象来表达的。“你们知道我们主耶稣基督的恩典;祂本来富足,却为你们成了贫穷,叫你们因祂的贫穷,可以成为富足。”(林后8:9)如前所述,保罗可以回到旧约,将祭司作为参照点来支持基督教牧师应该靠着福音养生(林前9:13-14)。但是,那个例子并未成为所有奉献的核心参照点或范式。所有奉献都要参照基督牺牲这新范式来重新调整。

结论:最后的陈词

我一点也并不想说这个问题很简单。确实不简单。爱德华滋(Jonathan Edwards)也认同:“在神学领域,最错综复杂的一件事,甚至连正统神学家们也意见极为相左的,就是描述摩西和基督这两个时代之间确切的异同。”[58]摩西律法与基督律法的深奥本质,要求我们认真聆听经文,也认真聆听别人。我承认,我不仅想要阅读神学观点不同的书,而且我需要读它们,因为它们往往强调了我容易忽略的角度或重点。没有哪个思想体系是完美的。我们都是透过镜子模模糊糊地看。在耶稣再来之前,没有哪个神学系统能成全完备。

我们一定要避免一种试探,就是幻想与他人辩论时,我们始终必胜无疑。通常,当我们的“对手”因我们不同凡响的论证和无懈可击的推理而被迫改变主意时,这种幻想就达到了巅峰状态。我们也必须避免另一种试探,就是忽略最优秀的论证和某种观点最优秀的倡导者,用别的取代他们,展开一场幻想的辩论。比如,我们应该避免漫不经心地将反律主义这个词抛来抛去。说信徒不在摩西律法之下,并不因此就有了足够证据指控其为反律主义。保罗可以断然说自己“不在律法之下”,尽管他为了传福音,为了赢得律法之下的人们而好像活在律法之下(林前9:20)。最有启发性的是,保罗如何处理与外邦人的关系。他说他活得好像“没有律法”;这不是说他活在无法无天的状态中。无论他有没有摩西律法,他“在神面前,不是没有律法;在基督面前,正在律法之下”(林前9:21)。

信徒当然没有脱离律法所有的表现形式。我们从来不是没有上帝的律法,而是在基督的律法之下(林前9:21)。从创造主和受造者的区分来讲,世世代代都有根本性的延续性。受造者始终被创造主的要求所约束(延续性)。在这些要求的内容方面,以及这些要求的系统方面(摩西律法或基督的律法),存在着非延续性。只有明白这种区分,才能理解哥林多前书9章中保罗对于摩西律法和上帝或基督的律法之间的区分。

偏见以两种方式伤人:(1)别人成了我们偏见的受害者;(2)我们成了自己偏见的受害者。当我们对于意见不同的人,抱着苛刻、挑剔、狭隘的态度,别人就成了我们偏见的受害者。我们若只因为别人与自己处于同一阵营,于是就不假思索地采纳他们的意见,我们就成了自己偏见的受害者。我们对于延续性或非延续性的倾向,可能让我们一触即发,彼此互掷神学的石头。

如果我们引发了不止一方的批评,而是引发了双方的批评,我们也许应该高兴才对。钟马田相信,如果你处于两极中间的位置,那么两方的批评可能表明你有平衡的观点。在神学辩论中,最大的一个诱惑就是过于强调光谱的一端,而几乎否认了其他的一切。换言之,因为过于强调某一边的事物,以至于另一边的其他事物实际上遭到拒绝。比如,我们听听他谈论教义和经历这两样对称的统一。

对我来说,只要我们受到两方的批评,我们就有理由高兴。对于我自己,如果有些人指责我是不折不扣的五旬宗人士,同时又有别人指责我是个理性主义者,老是讲教义,如果两种批评都能出现,我就很开心。但是,如果两种批评中少了一种,那么,我要说,这就是我该小心省察自己根基的时候了。[59]

我自己的经验与此不谋而合。关于律法,我若说了“肯定”的话,就被指责为圣约神学派。当我说了“否定”律法的话,就有人指责我是时代论者。有时候我引用诗篇119中关于以律法为乐的内容,就有人觉得打死都有必要对“喜乐”作限制说明。有时候我引用保罗关于旧约终结的话,有人就会出于自卑情结,仿佛听到作战的号令,要奋起捍卫旧约。

在上述讨论中,我的愿望是叫圣经作为我们对待摩西律法态度的检验标准。我也深深关切我们进行讨论的方式。令人哭笑不得的是,为上帝的命令争论,可能产生冲突,结果叫我们违背了那些命令(比如彼此相爱的命令,约13:34)。在这些问题上的总体一致,不应成为彼此相爱的前提。我在这些讨论中最大的愿望就是,叫基督的荣耀发出烈烈的光辉。我相信,基督的律法更清晰并更直接地将信徒连于基督的大爱,这大爱是在祂的十架上显明的。

[1] 本文出自Progressive Covenantalism: Charting a Course between Dispensational and Covenant Theologies (TN: B&H Academic, 2016), 69–99。承蒙授权转载,特此致谢!主标题为编者所加。——编者注

[2] 例如,新圣约神学没有放在此图表中,因为它与渐进圣约神学关系密切,二者之间仅有细微差别。

[3] 参 Greg L. Bahnsen, “The Theonomic Reformed Approach to Law and Gospel,” Five Views on Law and Gospel, ed. Wayne Strickland (Grand Rapids: Zondervan, 1993), 93–143。

[4] 关于圣约神学家如何看待律法,参Knox Chamblin, “The Law of Moses and the Law of Christ,” Continuity and Discontinuity: Perspectives on the Relationship Between the Old and New Testaments, ed. John S. Feinberg (Wheaton, IL: Crossway 1988), 181–202。

[5] 例如,关于摩西律法是否是“重新颁布”行为之约,就有争议。持此观点的有Bryan D. Estelle, J. V. Fesko, and David VanDrunen, eds., The Law Is Not of Faith: Essays on Works and Grace in the Mosaic Covenant (Phillipsburg, NJ: P&R, 2009). 反对“重新颁布”观点的作品,见Andrew M. Elam, Robert C. Van Kooten, and Randall A. Bergquist, Merit and Moses: A Critique of the Klinean Doctrine of Republication (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2014)。

[6] Richard N. Longenecker, “Three Ways of Understanding Relations Between the Testaments: Historically and Today,” Tradition and Interpretation in the New Testament: Essays in Honor of E. Earle Ellis for His 60th Birthday, ed. Gerald F. Hawthorne with Otto Betz (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 24.

[7] 《威斯敏斯特信条》19:3–5。

[8] 关于圣约神学与神律论的具体区别,参William S. Barker and W. Robert Godfrey, eds., Theonomy: A Reformed Critique (Grand Rapids: Zondervan, 1990)。

[9] Douglas J. Moo, “The Law of Moses or the Law of Christ,” Continuity and Discontinuity, 215.

[10] Peter J. Gentry and Stephen J. Wellum, Kingdom Through Covenant: A Biblical- Theological Understanding of the Covenants (Wheaton, IL: Crossway, 2012).

[11] 这方面传阅最广者为Tom Wells and Fred Zaspel, New Covenant Theology: Description, Definition, Defense (Frederick, MD: New Covenant Media, 2002)。

[12] Michael J. Vlach, “New Covenant Theology Compared with Covenantalism,” TMSJ 18, no. 1 (2007): 206.

[13] Gentry and Wellum, Kingdom Through Covenant, 694–703.

[14] 见 Charles C. Ryrie, Dispensationalism Today (Chicago: Moody, 1969)。

[15] Craig S. Blaising and Darrell L. Bock, Progressive Dispensationalism (Grand Rapids: Baker, 1993). 另见Robert L. Saucy, The Case for Progressive Dispensationalism (Grand Rapids: Zondervan, 1993)。

[16] 经典时代论一般区分七个时代:无罪时代(堕落前),良知时代(亚当到挪亚),人治时代(从挪亚至巴别),应许时代(从亚伯拉罕至摩西),律法时代(从摩西至基督),恩典时代(从五旬节至被提),及千禧年。

[17] Blaising and Bock, Progressive Dispensationalism, 31.

[18] 《司可福串珠圣经》初版中的陈述给人留下这个整体的印象。“检验的重点不再是把顺服律法作为得救的条件,而是接受或拒绝基督,并将善行作为得救的果子”。见司可福(C. I. Scofield)编《司可福串珠圣经》(New York: Oxford University Press, 1917, 115n1)。换言之,上帝对待律法之约下的以色列,是将顺服律法作为得救的条件,而上帝对待教会,则是以接受基督作为得救的条件(将善行作为得救的果子)。雷历(Charles Ryrie)说,早期的时代论者说过许多类似的话,但是他们从来没有打算教导两种得救的方式(Dispensationalism Today, 112)。罗伯特·索西(Robert Saucy)指出,时代论后来在表达的时候,就一直谨慎地主张,得救始终是赖恩因信(The Case for Progressive Dispensationalism, 14–15),这一点反映在《新司可福串珠圣经》经过修订的注释中。

[19] Blaising and Bock, Progressive Dispensationalism, 47.

[20] Gentry and Wellum, Kingdom Through Covenant, 607. 诗篇95安息的应许是在约书亚之后几百年才赐下的。“今天”仍有效的安息的应许(诗95:7-8)不是回顾迦南,而是展望新创造(来4:8)。有些渐进圣约神学家的确主张在罗马书11:25-32中,保罗讲的是以色列民族的未来,而且有些人以历史性前千禧年观来解读启示录20章,但是他们并不认为千禧年对于成全原初的“土地”应许是必不可少。经典时代论认为旧约应许并未“以属灵的方式”成全在教会身上。这些应许将来会“按字面”成全在以色列民族身上。渐进时代论承认,新约作者往往认为旧约应许已经以属灵的方式成全在教会身上。不过,他们进一步表示,新约的这种成全并没有穷尽应许的全部。应许尚有待将来由以色列民族来成全 (Blaising and Bock, Progressive Dispensationalism, 103–04).另见Darrell Bock, “Summary Essay,” Three Views on the Millennium and Beyond, ed. Darrell L. Bock (Grand Rapids: Zondervan, 1999), 292。

[21] 见Thomas Schreiner在本书中的专文。

[22] 见Bruce K. Waltke, “Theonomy in Relation to Dispensational and Covenant Theologies,” Theonomy: A Reformed Critique, 69。

[23] 同上。

[24] O. Palmer Robertson, The Christ of the Covenants (Phillipsburg, NJ: P&R, 1980), 190–99.

[25] Jason C. Meyer, The End of the Law: Mosaic Covenant in Pauline Theology (Nashville, TN: B&H Academic, 2009).

[26] 金发姑娘困境(Goldilocks dilemma),源自童话《金发姑娘和三只熊》,据传最初可追溯到英国“湖畔诗人”罗伯特·骚塞(Robert Southey,1774–1843年),指凡事皆有度,过犹不及。

[27] John G. Reisinger, But I Say unto You (Southbridge, MA: Crowne, 1989), 20.

[28] John G. Reisinger, But I Say unto You, 21.

[29] John G. Reisinger, But I Say unto You, 19.

[30] 威尔斯(Tom Wells)和扎斯佩尔(Fred Zaspel)后期的观点,在这方面更趋平衡。见Wells and Zaspel, New Covenant Theology。

[31] 华尔基(Waltke)同意这一点。他说,时代论者“心照不宣”地承认罗马书7:12,却在实践中未给予“足够的重视”。见其著作 “Theonomy in Relation to Dispensational and Covenant Theologies,” 65。

[32] Jochem Douma, The Ten Commandments: Manual for the Christian Life, trans. Nelson D. Kloosterman (Phillipsburg, NJ: P&R, 1996), 5.

[33] Paul Barnett, The Second Epistle to the Corinthians, NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 187.

[34] 争论的一个焦点是,希腊文καταργέω理解为“废掉”还是“终结”。这动词是关乎旧约的效果还是存在?哈夫曼(Scott J. Hafemann)力争应解释为“效果”,见Paul, Moses, and the History of Israel: The Letter/Spirit Contrast and the Argument from Scripture in 2 Corinthians 3, WUNT 81 (Tubingen: Mohr Siebeck, 1995), 309。我很欣赏哈夫曼的观点,但是我发现这个观点不能令人满意,因为这种解释没有很好地理解上下文。对于这种解释的具体反驳,见Meyer, The End of the Law, 90–93。

[35] Michael Horton, “Kingdom Through Covenant: A Review by Michael Horton,” The Gospel Coalition, accessed August 23, 2015, http://thegospelcoalition.org/article /kingdom-through-covenant-a-review-by-michael-horton.

[36] D. A. Carson, The Gospel According to John, PNTC (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 132.

[37] Herman N. Ridderbos, The Gospel of John: A Theological Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), 56.

[38] 见Frank Thielman, The Law and the New Testament (New York: Crossroad Publishing, 1999), 96–05。

[39] C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: Simon & Schuster, 1996), 161.

[40] 见 C. I. Scofield, Rightly Dividing the Word of Truth (Findlay OH: Fundamental Truth, 1940), 5。

[41] Douglas Moo, “Response to Wayne G. Strickland,” Five Vi, ews on Law and Gospel, 315.

[42] Douglas Moo, “Response to Wayne G. Strickland,” 315.

[43] 《威斯敏斯特信条》19.5。

[44] 保罗在以弗所书6:2引用了第五条诫命作为规范性的命令,但他在罗马书13:9也提到了第六、七、八、十条诫命。

[45] 见Thomas Schreiner在本书中的专文。

[46] Jerram Barrs, Delighting in the Law of the Lord: Gods Alternative to Legalism and Moralism (Wheaton, IL: Crossway, 2013), 314.

[47] Delighting in the Law of the Lord: Gods Alternative to Legalism and Moralism.

[48] Herman N. Ridderbos, Paul: An Outline of His Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), 282–83.

[49] Richard B. Gaffin Jr., By Faith, Not by Sight: Paul and the Order of Salvation, 2nd ed. (Phillipsburg, NJ: P&R, 2013), 36.

[50] Richard B. Gaffin Jr., By Faith, Not by Sight: Paul and the Order of Salvation, 2nd ed., 36.

[51] Moo, “The Law of Moses or the Law of Christ,” 211.

[52] Moo, “The Law of Moses or the Law of Christ,”215。

[53] Meyer, The End of the Law, 283.

[54] 关于这种动态,讲得最清楚的可能是 Stephen Westerholm, Perspectives Old and New on Paul: The “Lutheran”Paul and His Critics (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), 431–39。

[55] Moo, “Response to Wayne G. Strickland,” 315.

[56] 罗斯纳(Brian Rosner)恰当地认为,我们看待律法中具体的诫命时,因其属于摩西律法,而不再有约束力,却将其看作赐给新约时代信徒的智慧。信徒“不再把律法理解为律法–盟约,而是看作预言与智慧”。见其著作Paul and the Law: Keeping the Commandments of God, NSBT 31 (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2013), 218。卡森(D. A. Carson)区分作为律法-盟约的律法以及作为预言的律法。(D. A. Carson, “Atonement in Romans 3:21-26,” The Glory of the Atonement: Biblical, Historical and Practical Perspectives: Essays in Honor of Roger Nicole, ed. Charles E. Hill and Frank A. James III [Downers Grove, IL: InterVarsity 2004], 139.)

[57] 罗斯纳不认为这段经文是例外。他不认为保罗的劝勉是硬性规定。相反,他认为,保罗诉诸摩西律法的诫命,“不是作为律法(弗6:1-2),而是作为建议,关乎行事为人的智慧(弗5:15)”。Paul and the Law, 208. 这种观点有些牵强。我宁愿把这段经文看作是保罗整体范式的一个例外。

[58] Jonathan Edwards, “Inquiry Concerning Qualifications for Communion,” The Works of President Edwards, 8th ed. (New York: Leavitt & Allen, 1858), 1:160. Cited by Daniel P. Fuller, Gospel and Law: Contrast or Continuum? (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 5–6.

[59] D. Martyn Lloyd-Jones, The Love of God: Studies in 1 John (Wheaton, IL: Crossway 1993), 18.

作者简介:

杰森·迈耶(Jason C. Meyer)是美国南方浸信会神学院博士,伯利恒浸信会牧师,以及伯利恒神学院的新约圣经副教授。此前,他曾在路易斯安那学院担任礼拜堂主任牧师和基督教研究的助理教授,著有《讲道:圣经神学》(Preaching: A Biblical Theology)。

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会