编译/亦文

引言

本期“历史专栏”的这篇编译稿,是“庚子教难”系列的最后一篇,旨在透过不同人的眼睛,以较宏观的视角观察“后庚子时期的山西”,抚今追昔,数算主恩。这三位特殊的作者是:山西监督陆义全(Albert Lutley)、英国内地会干事史洛恩(Walter B. Sloan)、北美瑞挪会的负责人范岚生(Frederik Franson)。

陆义全牧师于1887年赴华,庚子教难期间九死一生逃出生天,返英述职后再度返回禾场,继续出任内地会晋南禾场的事工监督。他在1902年对山西禾场的综述中,如数家珍地回顾了无数亲密同工的事奉轨迹。

如果说陆牧师是“老山西”,史洛恩干事则一直是在宣教士的笔下和口中认识中国。1904年,他才第一次踏上中国的土地,第一次见到自己在宣教分享中常常提及的席胜魔牧师的师母,他对土法挖煤这样的风土人情也饶有兴趣。他的字里行间,处处流露出“过去风闻,今得亲见”的兴奋之情。

无独有偶,协助内地会建立北欧语系伙伴差会的范岚生牧师,也于1904年巡视了华北禾场。与史干事不同的是,这是他第二次赴华,因此他对教难前后教会的变化做了有意义的观察与比较。

陆义全教士回顾教难前山西禾场的建立与发展

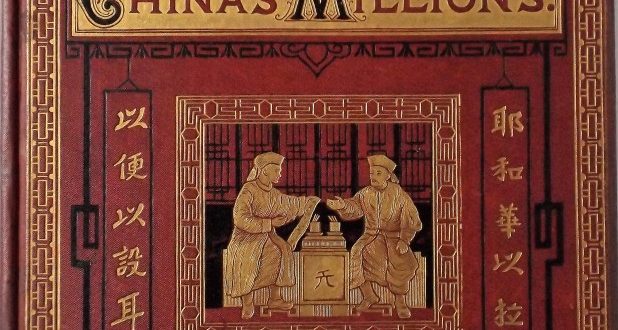

1902年6月,北美版的《亿万华民》刊登了一篇内地会山西监督陆义全牧师的报告。[1]他从1888年就在山西服事,可谓是为数不多的“老山西”了。他笔下的山西,既有欧洲专家列为全球最大的煤窑,和在各省开办钱庄、当铺、票号而被称作“中国犹太人”的平遥商人,也有因尧帝曾在此治理“黑发人”(black-haired race)而被视作“民族摇篮”的平阳府(今临汾市)。陆教士把人祖山称作“中国的亚拉腊山”[2],因山顶的人祖庙,又作文祖庙,是纪念在上古洪水期间登山避祸的伏羲兄妹。[3]而传说中伏羲所创造的八卦,象征着一对父母和三子三女,陆教士觉得这正好和挪亚一家八口之舟相吻合。

清末的晋人自视遵纪守法、爱好和平,并自认为因此获得天子嘉奖。陆教士基于多年的观察,也认为山西百姓安分、勤劳,恪尽其职,务农经商。山西的土地原本肥沃多产,但因雨水不足,加上近年来大量好田地被用作种罂粟,导致连年歉收,灾荒不断,人口锐减。因此与东南各省相比,山西境内人口稀少,且穷困潦倒。

宣教事工的起始

第一对新教宣教士是在丁戊奇荒(1878-1879)前夕进入山西的。1876年11月15日,德治安(Joshua J. Turner)和秀耀春(Francis Huberty James)[4]从南京长途跋涉,走陆路抵达山西的东南边境。他们经过泽州府(Tseh-chau,今晋城市)治下数城,在11月的最后一个周日来到平阳府。他们走访了七座带城墙的城,和很多较小的地方,发现处处都是布道售书的良机。1877年1月,两人返回汉口。一个月后,2月10日,他们二度北上赴晋,穿过平阳等15个城市,最终抵达山西首府太原。并以太原府为中心,数月中走访了平原地区众多乡镇厅县,最远到达南部的汾州府(Fen-chau-fu)。尚在那时,灾荒的铁轭便已沉重地驾驭了百姓。两位宣教士也吃了不少苦,以至于秀耀春卧病不起,而德治安不得不放下工作护送他返回沿海地区。好在彼时,英国浸信会的李提摩太牧师(Rev. Timothy Richard)已经带着赈灾的善款走在入晋的路上,在秀、德两人离开太原两天后,李牧师抵达太原。时为1877年11月底。

翌年初,德治安与美国差会的怀牧师(Mr. Whiting)[5],以及汉口循道公会(Wesleyan Methodist Missionary Society)的李修善牧师(David Hill)[6]一起重返山西。数月赈灾救荒下来,内地会和浸信会设立了更明确的事工方式。饥荒中被收留的孤儿们(以女童为主)得以在校舍中学习谋生之计。[7]1880年,赐大夫(Dr. Schofield)[8]的到来,又开辟了医疗事工。1896年,内地会将太原府的医疗等事工转交给寿阳差会(Shou-Yang Mission),寿阳差会在太原和寿阳两地积极拓展多项事工。

1887年,内地会同工荣晃熙教士(Orr-Ewing)[9]在平遥,司淑德姑娘(Seed)[10]和魏美例姑娘(Whitchurch)[11]这两名单身女宣教士在孝义,各设立了一处宣教站。与此同时,美国公理会(ABCFM)的辛普森先生(Simpson)和来浩德先生(Clapp)[12] 开辟了汾州和太谷(T’ai-ku)两地的福音事工。浸信会的事工则向北发展,太原以外,忻州(Hsin-chau)等地也开始设有宣教站和福音支站。星星点点的小型教会在各地被建立起来了。

本土戒烟事工

1878年夏,李修善和德治安曾到晋南平阳府配发赈灾物资,深受官民欢迎。官府在一座大庙里划出一片空地,供他们使用。府台和其他地方官欣然合作,很多人因而活命。数月后,李牧师因急事赶回汉口。但神在他离开之前,已使用他带领一名儒生归信基督,此人便是日后被神大大使用的席胜魔牧师。

席秀才在一群志同道合者的协助下,在晋中和晋南开办了一连串的戒烟所,甚至扩展到邻省陕西和河南。一边助人戒鸦片,一边向人传福音。至1902年已有两万名男女瘾君子入住过戒烟所,虽然其中很多人最终重返老路,但这一事工不仅消除了人们对福音的抗拒,预备了人心,也成为传播真理之道最有效的方法。不少于一千人,最初是在这些戒烟所里开始慕道,最终受洗归入教会的。

晋南各城事工

到了1885年,“剑桥七杰”中数位来到山西,语言略通之后,司米德先生(S. P. Smith)前往洪洞,何斯德先生(D. E. Hoste)分派曲沃(K’u-wu),章必成(Beauchamp)和盖士利(Cassels)同守隰州府(Si-chou)和小山城大宁(Taning)。后来,何斯德先生改派到洪洞,监督那里不断壮大的事工。在他常常祷告并有智慧的带领下,当地的事工愈发兴旺。

1889年,童教士(Duncan Kay)夫妇[13]开始负责曲沃(Ku-wu)的事工,并欣喜见到一个健壮教会在身边成长起来,达到自我供养的程度。

运城(Yun-ch’eng)靠近一大片浅盐湖,当地人以晒盐求利。1887年,符教士(Folke)[14]进城定居之后,平阳府平原以南地区的福音事工,便由内地会的伙伴差会(Associate Mission)瑞华会(Swedish Mission in China)负责,并在解州(Kie-chau),[15]陌底街(Meh-ti-kiai)[16]和猗氏(I-shi)当地建立宣教站,事工范围甚至扩展到河南和陕西。

潞安府

1887年3月,许步云(Hsu-pu-uin)长老和另一名同工,在潞安府(Lu-an Fu)奠定基础。不久,司米德在城里租到房间,并迎来施达德。司米德继而又在左近的潞城(Lu-ch’eng)开设宣教站。几年后,罗幹臣(Duglad Lawson)[17]开始接管潞城地区的事工,离潞城府城西25英里之外的余吾一带,事工发展尤其令人鼓舞。1895年,余吾也设立了自己的宣教站,由褒教士(Burrows)[18]和许春江医生(Dr. Hewitt)[19]继续耕耘。数年之间,约有八十人受洗入会,并在襄垣(Siang-yuan)城也建立了一个支站。潞安以南是泽州府及其所属的五个县城,尚无一名长住宣教士。

汾河以西

1881年秋,一名宣教士路过汾西,一本马可福音从他手中落到大宁城外张知本(Chang Chi-pen)方丈(head Buddhist priest)手中。他为此走了12英里回乡请教一位姓渠的年轻塾师。两人先膜拜这本福音书,再对着耶稣和十二门徒焚香礼拜。不久他们又获阅一本新约全书,欣喜若狂之余,决定废除所有偶像,张先生甚至放弃了方丈的身份。地方官原为张先生的朋友,因他背弃佛祖而严刑责打他到昏死的地步。渠先生也因不愿意参与文庙的祭拜仪式,当众受杖三次,以示羞辱。如此三年,直到听说平阳府住着一位洋教士,两人赶了三天路程前去府城拜会Drake教士[20],并在那里发现几位已经信了耶稣的老乡。返乡之后,两人更热心地分享救主之道,甚至翻山越岭跑到五日脚程之外的孝义,告诉原先求佛的同道(co-religionists)。第一次走访,便有八个家庭毁掉偶像,转向真神。其中三人后来成为这一带的教会执事。

先后有两百多人加入了大宁的教会。张先生成为当地的牧师,达十年之久,深受爱戴。渠先生也成为这一带的巡视牧者(general pastor),他在讲道方面颇有恩赐,主领聚会大受欢迎。

长城以北以及内外长城之间[21]

1886年前后,内地会同工花国香(W. Clarke)[22]和佩鸿恩(W. T. Beynon)[23] 在归化城(Kwei-hua ch’eng)和保定(Pao-t’eo)两地立足,并在接下来几年中,辛勤地巡回布道,赢得信徒。1893年,宣道会一大批新人来到此地[24],这两地的内地会宣教站便用来作培训所,直到这批新人对语言文字、风土人情略有所知后,便将宣教站转交他们。从此,长城以北的整个地区都成为宣道会的子禾场。众同工努力拓荒,新建了数个宣教站。1886年,内地会的同工景教士(Thomas King)[25]在内外长城之间的那片地区,设立了大同府(Tatung fu)宣教站。几年后,纪长生(Stewart McKee)夫妇[26]接管下来,在孙务本(I’Anson)夫妇[27]和数名单身女宣教士的帮助下,开展了很多福音事工。一个小型教会在城里建立起来,并扩展到周边的乡村。

朔平(So-p’ing)、浑源(Hun-yuan)和应州(ying-chau)也被瑞典圣洁会的同工承接下来,做了很多重要的巡回布道工作。

1900年1月的统计数据显示,中国内地会山西禾场共有:25个宣教站,22个福音支站,47个礼拜堂,43个建制教会;103位宣教士、宣教士夫人和伙伴同工,5位受按立的牧师,38位助理传道人,23名教会学校教师,29名售经员等助手,12名女传道,27名不受薪本地助手;19家寄宿学校,236名学童;8家日校,137名学童;6家医院及药房;38家戒烟所;领圣餐者共有892名弟兄,466名姐妹。

1899年受洗者共206人,累计受洗者共2205人。

庚子教难

庚子教难期间,长城以北的宣道会团队,失去了21名成人和15名孩童;东段和西段长城之间那片地区,内地会原有的16名同工无人生还;从长城到太原平原,只有平遥和介休的宣教士逃出生天,英国浸信会、美国公理会和寿阳差会的同工,加上九名内地会成员,全部罹难;汾河以西(不含孝义)的16名同工只有一人幸存;平阳和潞安也丧失了众多有经验的重要同工。写到此处,陆教士问读者:“难道我们不当在双膝上深思这些事实吗?并在神奇妙地重启该省事工之际寻求这些事实对我们每一个人的意义?”

接着,陆教士提醒读者,过去一年在《亿万华民》月刊上所读到的有关山西善后事宜的各样正面报道,并引用了戴存信(E. Taylor)[28]的一封最近来信:

“信徒们为这里的礼拜堂拿出来四万钱(约合25英镑),每个主日奉献五百钱,他们从850银元的抚恤金中,捐出了115元。这实乃赤贫中的慷慨之举。我在Ch’ae-yuen度过一个主日。包括孩童在内当有两百人出席崇拜。看到圣灵曾经及当下在这里所作之工,着实令人喜不自胜。”

被推选为戒烟事工总负责人的许长老[29],也写信给内地会的同工说:“求您以我的名义,恳求我们在英格兰相信真道的弟兄姐妹们,为主前来在山西作工,协助收割祂的庄稼。”主的“记事官”们(remembrancers)当不断地向庄稼的主人呼求,祂会打发工人去收庄稼吗?

(原注:山西有九府、十直隶(chih-li-chan),八厅,六州,八十五县,其中九个县与府治同郭(正如布鲁克林当下被划在纽约市一样),合计有109个带城墙的城市。)

史洛恩:席胜魔牧师家乡之行见闻

1904年初夏,英国内地会办事处的总干事史洛恩(Walter B. Sloan)前往中国山西各地巡视,他在平阳府大型聚会(4月28日至5月2日)上向中国信徒证道,主题是有关教会治理和纪律方面的教导。以下是他离开平阳之后的见闻:[30]

5月4日(周三),我在赖教士(Mr. knight)[31]的陪同下,骑马从平阳出发去拜访席胜魔牧师的家,探望他的遗孀。行程约12英里,走了3小时,对中国马的脚程而言,乃是不错的速度了。因为绝大部分情况下,中国马惯于按自己的节奏赶路。不过,它们可以连续几天保持日行35到40英里的速度。

席师母算是中国妇女中开明有见识的,而且常年与女宣教士们交往,在某种程度上,她也懂得我们西方人待人接物的方式。

席师母盛情款待我们,礼数周到,按习俗烧了热水供我们洗漱,如果她能有肥皂和干净优质的毛巾就更好了!接着,宾主共用茶水和糕点。她接待我们的房间,原先是席牧师配药的屋子,也是他接待宾客的地方。过了一会儿,她带我们出去,领我们参观整个院子,尤其是戴德生牧师来访时,为他们预备的房间,以及义和团在左近闹事期间,她躲藏的地方。等参观完整个院子后,席师母执意要我们休息,而自己亲自下厨为众人做饭。过了一会儿,我们坐下来享用了一顿丰盛的饭食。按照中国的习俗,我们必须邀请她一起用饭,不然她便不会上桌。进餐时,她告诉我们当年她丈夫如何先听到福音,而她又如何仍深陷在异教的黑暗中。我告诉她,在母国领会时,我常常提到她如何变卖自己的首饰,来资助霍州能建立自己的戒烟所。她对此很感兴趣。赖教士传译了我们的对话。回家的路上,我们顺道去看了席牧师的墓,像中国的很多坟墓一样,他的墓碑立在麦田之中,冢丘很大,但无石饰。旁边是他父母和兄弟的墓。

5月5日(周四), 我离开平阳府,在四位宣教同工的陪同下,前往洪洞地区一个大村。第二天,信徒和慕道友会在此举行一个重要聚会。抵达村口,当地信徒按习俗寒暄致意,对我们深深一揖,以示欢迎:“平安,平安。”他们在平日崇拜之处搭了一个粗糙的帐篷,这就是聚会场地了。因为日头已经变热,必须要有防晒的遮盖,为了防暑,也必须保持四面通风。

事工在该村已经扎下根来,未信主的村民送了一条横幅,挂在教会门口,内容大意为希望信徒聚集听福音时,能顾及乡邻的益处。此外,还有一副卷轴,欢迎五万里之遥(15,000英里)远道而来的老师亲临聚会。

我们在礼拜堂住了一晚。第一场聚会是早上7点,第二场10点,之后有短暂的休息,午餐前是第三场聚会。下午还有一场,晚间是结束性的聚会。午餐后,我和陆义全先生等人一起离开,赶到洪洞落宿。我们估算了一下,参加这次聚会的人数应该在250人左右。我们也很清晰地感到主特别的同在。我有两次发言,分别由丁良才(Dreyer)先生和陆义全先生传译。整个地区充满了寻求真道的灵,我们的走访,就好像到了母国某处充满属灵复兴的地方。我们晚上住在洪洞,所住场所在1900年被毁了,但是我们仍然使用这块地。此地所剩的遗迹足以唤起我们对何斯德先生和席胜魔牧师过去多年劳苦的回忆。

我们在周六下午离开洪洞城,骑马去许步云长老家。他的家在山中,西边山脚下便是平原。许长老如今是负责戒烟所事工的长老。他身材高大,相貌堂堂,在很多方面都像是此地教会未来领袖的表率。

照片中坐着的男子为许长老[32]

许长老家坐落在山岭之上,山中建有如此敞亮齐备的场所,着实出人意料。他的卧房有一张带弹簧床垫的床,一把安乐椅,一盏洋灯,和一张优质的桌子。在他处理事务的房间,有一张大书桌,桌上架着一个个放信件和账目的鸽笼式文件格,和母国常见的办公室一样整理得井井有条。让我最惊讶的是,他为大型聚会而建的礼拜堂,足以坐得下八百人,若有必要,还能容纳更多人。从筹划到建成,都是他一人督管,没有接受任何外资协助。为许长老代祷仍是帮助他的好方式。在此地势力庞大的撒但,正是想随时攻击像许长老这样德高望重的信徒。

周日早上,我们继续赶路,到了四英里外的一个村子。那里有三百来人聚集,我们又参加了一系列有意思的聚会。整个村子都由深谷壁面的松软岩石上凿出来的窑洞组成。本地事工的领袖便住在这样的窑洞中,附近乡间有很多人听到并接受了福音。1900年时,义和团的拳民攻击了这个地方。村民们逃到峡谷之下,躲在其间,但他们的家什,连带房子的窗户和配架都被烧毁。平乱之后,村民们收到了赔偿,从这笔钱里,有人捐出五分之一,有人捐出十分之一,用来建造崇拜之所。因此他们拥有一个很好的礼拜堂,完全中式风格,而且也都是自费建成。我们在的时候,村民们收了一次奉献,是为了购置礼拜堂里尚需的一些设备。

周二,我们准备按计划前往赵城(Chao-ch’eng),最初的一段路需要翻山越岭,后半段则是通向干涸河床的下坡路。一路下到平原,离我们的目的地便很近了。一早经过一处煤窑,同行中好几人从坐骑上下来,去看矿井顶部。站在矿井上面的工人,正在用木柄手摇轱辘往上拉装满煤块的篮子。每个木柄边有两个人。问询之下,他们说,矿井共有三层,每层60英尺,因此总共180英尺深。最下面那层矿井的底部,延伸出去约有两千英尺。挖出来的煤块由骡子、驴子和马匹上的驮篮运出山去。

翻身上马之后,我们再度爬一段很陡的山路,来到位于山顶上的一个村子,在那里可以俯视大片田园风光。我们逗留了几小时,以了解当地的风土人情。曾几何时,村里只有一人认识福音,但藉着这个器皿,另外两人也去到一家戒烟所断绝烟瘾。这两人也都归信了,真理逐渐传开,直到村里只剩一两家人尚未信主。全村归主的果效便是,村里的庙观都变成了敬拜真神之所在,原来传唤村民祭拜偶像的大钟,如今被用来呼召他们敬拜上帝。原先捐赠给庙观的田地,如今在村民们的认可下,其出产都被用作教会男校的经费,让男童们得以在信仰的影响下受教。

时近中午,开始下雨,我们不得不冒雨赶路,还好在山路变得过于湿滑、不宜骑马而行之前下了山,在傍晚前安全地赶到了赵城。

我所记述的这一天(5月10日),正是内地会在伦敦举行年会的日子,我们想到母国的朋友,并同心祷告,求主藉着祂的灵,对与会者说话。当人看到这里的需求,以及这样一个地区所展现的众多奇妙的可能性,势必情不自禁地想到,母国中有那么多人的生命,是为了相对不那么重要的目的而活,而海外禾场对真正被圣灵充满的男女同工,有如此之大的需求,因这地的百姓在越来越多地寻求真光的过程中,需要这样的协助。

范岚生牧师的陕晋见闻[33]

1904年,北美瑞挪会(Scandinavian Alliance Mission)的负责人范岚生牧师,来华巡视禾场近况。他上一次来中国,是八年前的事了。1904年8月的《亿万华民》摘录了范牧师之行的巡视报告, 他在芝罘、天津、北京领会数日后进入内地。他在山西走访了很多内地会和内地会系的瑞典差会的宣教站,北到归化城(Kwei-hua-cheng),南至解州(Hai-chow):

虽然义和团运动及其造成的后果,在好几处导致了宣教事工极大的倒退,但是教会作为一个整体,是可以复原的,且已从恶劣的影响中快速地复原。

几乎在每一个宣教站,我都欣喜地看到罪人认罪(有时是极深的知罪)之后如何接受基督。在某一处内地会教会的聚会中,我们与一百多名男女信徒一起祷告。超过九百人(大部分都是归信者)在一张公用大桌上一起进餐,费用皆自理。我们参加的聚会中,甚至有官员和塾师也在被代祷名单之中。我想指出,华北诸省的众多进步,多少也适用于中国各地。

我在中国已度过六个月,在此期间几乎没有听到人叫我们“洋鬼子”,而八年前我来巡视时,却常常遇到这种情况。相反,官员们对我们处处优待,登门互访,即便我们毫无暗示,也会分派兵丁护送我们。是的,即便在我们未曾请示,或不想有人护卫的情况下,他们也主动提供。

反对中国两大陋习(鸦片与缠足)的事工,也正在得到各阶层的认同。

教会里的唱诗也比以前有进步。曾几何时,宣教同工们一度担心,无法把中国信徒培训成好的唱诗者。而现在他们,尤其是年轻一代,唱得非常棒了。

圣经学习和信徒的圣经知识也有所增长。很多本地信徒自带圣经来聚会,且主动地翻阅查考经文,这些都是事工令人喜悦之处。圣经的真理已在百姓心中扎根。我上次来华时,有人告诉我,很少看到中国人眼中含泪的情景,但是我上次来就看到了中国信徒的眼泪,这次我看到了更多的眼泪。当他们听到神的爱,以及为自己或为未信主的亲人祷告时,他们就会哭泣。当基督再来的真理被宣讲时,他们就欢喜,和我们在母国的教会一样。对教会事工的自愿奉献一年比一年多,由当地教会供养或在主日义务传道的人数也在增加。一位内地会的宣教士给我看了一份很长的名单,所列的都是这样的当地传道人(主要包括自负盈亏的戒烟所负责人和农夫们),由宣教士安排每个主日的短途布道。

此外我还注意到,信徒们对未信主的家人和邻舍的得救,产生了更强烈的渴望,献上更迫切的祷告。

在守主日一事上,教会也有进步。圣灵带领祂在中国的教会,正如祂带领早期教会和母国的教会一样,将一周中的一天分别为圣,最大限度地完全用来彼此建立,并为基督作工。这里的基督徒也在同一位圣灵的带领下,把每年的第一周分别为圣,举行特别聚会。因为圣灵总是努力地让信徒们在神自己身上投入尽可能多的时间。

经晋入陕,范牧师来到了北美瑞挪会的在华总部,陕西西安。在那里服事的五十位同工,为范牧师安排了接下来三个月的巡回布道,包括为中国教牧长执和女传道人举办的、为期八天的圣经课,以及6月将在甘肃举行的年度大会。

译者感言

中国有句俗语:“病来如山倒,病去如抽丝”,这句话似乎也适用于对庚子教难及其善后重建的过程。义和团运动被平息下去之后,众差会很快派代表处理善后事宜;劫后重生的老同工们也在短短一两年内返回百废待兴的山西省。青黄不接之际,最大的挑战便是如何招募到愿意前来教难重灾区的宣教新兵。“老山西们”不断把三晋之地的属灵需要陈列在《亿万华民》的读者面前,这正是陆义全牧师在1902年这篇报告中想表达的,而他和他的夫人也以携子返华这一行动,为这篇文章做了最好的注脚。

陆家的故事其实要从陆师母讲起。1887年,内地会招募一百位宣教新人前往中国禾场。有一位英国姑娘Bessie心向往之,但因为父母的反对而只能留在家乡。不甘心无所作为的她,竟然鼓动文弱的男友加入内地会。这位取代 Bessie 前往中国的年轻商人被分配到山西,就是后来的陆义全牧师。六年的鱼雁传书,Bessie始终没有忘记中国,她的父母也终于松口,允许她嫁到远东。按照内地会的规矩,Bessie 必须心无旁骛地学习两年中文,方能成为师母。这对主内的有情人,因为基督的爱,在中国禾场继续笔谈两年之后,才得偿所愿,同心事主。当时Bessie 已经34岁,无论是学语言还是生育都已错过最佳年龄,但神还是赐给她两个可爱的女儿:玛丽(Mary Adelaide)和艾迪斯(Edith Talbot)。陆义全则继何斯德、海恩波之后,成为晋南监督。庚子教难期间,身负监督之责的陆义全带领十四名同工南下逃难,九死一生,两个女儿相继在路上殒命。当时 Bessie 已年近四十,而且身怀六甲,她已经失去了两个女儿,不能再失去腹中的婴孩。逃到安全地区之后,Bessie平安产下一子。为了纪念在艾迪斯临终前抱她在怀的女同工冯贵珠(Evangeline French),他们给孩子取名为Albert French Lutley,中文名字:陆德礼。等孩子略微长大一点,一家人返回英国,休养生息。1902年(即写下本期编译的这篇报告的同一年),陆牧师带着师母和三岁的儿子返回山西,继续担任晋南监督。[34]

陆氏夫妇在中国生活了35年,做了30年的山西禾场监督,1929年退休后,也没有回英国养老,而是从山西搬到山东,在芝罘学校附近生活。[35] 而陆家的独子陆德礼,成人后带着新婚妻子返回山西洪洞,在纪念何斯德的普润中学教书育人;一年后因大革命期间排外风潮,又撤离到烟台。两代人以中国为家,彼此为伴。1929年陆家的孙女出生时,陆义全给她起名为玛丽·艾迪斯(Mary Edith),以此纪念近三十年前两个夭折的女儿。1934–1935年间,陆义全夫妇相继去世,陆德礼将父母安葬在芝罘公墓,旁边还有他自己同年去世的长子。陆德礼几度往返中英之间,后来还在华西协和大学教英语,直到二战结束前夕才返回西方,谁知此去便再也无法返回中国。陆家两代人的中国情,也留给了陆家第三代,陆家的一个孙女将家族史笔之于书,我们才得以重温这段传奇式的故事。[36]

1901年2月伦敦特别纪念聚会上和陆义全牧师一起发言的另两位在晋南地区服事的宣教士,也都回到了山西:丁良才(F. C. H. Dreyer)一直服事到1940年底,在华岁月超过45年;身体病弱的索师母和索行仁教士(Rev. A. R. & Mrs. Saunders)也回到中国,索教士72岁在扬州去世后,索师母继续服事了五年,才以74岁的高龄回国养老。正因为有这一批“虽至于死,也不爱惜性命”(启12:11)的“老山西”为中国教会和中国人竭力辩护,并以身作则返回禾场,才换来了山西禾场的重建与复兴。

表一将1905年内地会年报中的数据,与1900年教难前夕的数据相比较,我们或许可以说,内地会负责的山西子禾场,在五年内慢慢接近教难前的状态。数据的变化折射出当地宣教事工的动态:宣教士人数减少的情况下(103人减至89人),宣教站的数目有所增加(25个增至30个),加上福音支站的数目将近翻了三倍(22个增至61个),这些都表明华人信徒和传道人投入的比重在增加,包括范牧师文中提到的众多义务传道。然而,华人受薪同工的人数,除了教师之外,都仍远远低于教难前。尤其是较为资深的牧师辈,由五人降到了二人:1902年10月24日,赵城宋长庚牧师以古稀之龄过世[37];1904年春至1905年初夏,大宁的渠万镒牧师和张知本牧师相继去世[38];其他年长的教会领袖,如师清兰长老也于1902年7月8日病逝[39]。年富力强的许步云长老成为新一代的教会领袖。

表一:内地会山西子禾场1900年1月与1905年1月数据比照表[40]

| 宣教站 | 福音支站 | 宣教士 | 华人牧师 | 华人传道 | 华人教师 | 售经员 | 女传道 | 领圣餐的信徒 | |

| 1900 | 25 | 22 | 103 | 5 | 38 | 23 | 29 | 12 | 1358 |

| 1905 | 30 | 61 | 89 | 2 | 30 | 31 | 16 | 9 | 1170 |

| 增减比例 | 20% | 177% | -13.6% | – 60% | – 2.6% | 34.8% | -44.8% | – 25% | -13.8% |

在外籍宣教士方面,虽然历年都有宣教同工病退或病逝,但最大的损失莫过于内地会创始人戴德生于1905年6月3日在长沙溘然而逝。戴德生的离去,象征着一个时代的结束,但是神的工作并不会因为一个人的离世而终止,即便是一位属灵伟人。

庚子教难后的二十年,是中国禾场的“宣教黄金期”,1920年前后的山西教会,在殉道者的血浇灌下,结实百倍。表二显示,1900年到1920年期间,福音支站的个数增长了近七倍(22个增至170个),现有信徒人数翻了三番(1358人增至 5889人),各类华人教牧传道的人数几乎都成倍增长,唯独售经员这个职分已淡出历史舞台。山西教会还有一个特别的记号,便是弟兄的人数始终接近姐妹的一倍:1900年初,信徒中的男女人数比例为892:466,到1920年,为3954:1935。因着华人同工的兴起,宣教站和宣教士人数的增长相对而言并不多,这应该是教会本土化的健康标志。

表二:内地会山西子禾场1900年,1905年和1920年数据比照表[41]

| 宣教站 | 福音支站 | 宣教士 | 华人牧师 | 华人传道 | 华人教师 | 售经员 | 女传道 | 领圣餐的信徒 | |

| 1900 | 25 | 22 | 103 | 5 | 38 | 23 | 29 | 12 | 1358 |

| 1905 | 30 | 61 | 89 | 2 | 30 | 31 | 16 | 9 | 1170 |

| 1920 | 39 | 170 | 152 | 9 | 139 | 131 | — | 42 | 5889 |

| 1900-1920增减比例 | 56% | 673% | 47.6% | 80% | 266% | 470% | — | 250% | 334% |

陆义全夫妇的生命见证在人间展开时,本文的译者和读者都尚未出生。而陆家的孙女在记述祖辈故事的小册子扉页上,印的正是诗篇102:18:“这些事要记下来,传给后代,好使将来出生的人民可以赞美耶和华”(新译本)。时隔一个多世纪,在“这些事”的阅读者和聆听者中,是否也有很多人“为了相对不那么重要的目的而活”?日光之下无新事,当年史洛恩干事在英国教会看到的甘于平庸的基督徒,今天在普世华人教会中也随处可见。神的话决不徒然返回,宣教士的生命故事也不可轻看,在历世历代中承受了如许恩典的华人教会,难道不也应当“在双膝上深思”这些历史上的传奇和现今的挑战,并在神对万族万民的心意中寻求“对我们每一个人的意义”?

[1] Mr. Albert Lutley, “The Province of Shan-si,” China’s Millions, North American Edition, June 1902, 82–85. 有删略。

[2] 土耳其境内的亚拉腊山,是传说中挪亚方舟停泊之处。

[3] 人祖山又名庖山、风山,位于山西临汾吉县县城西北方45公里处,山中庙宇达两百余座,包括伏羲皇帝正庙和娲皇宫。

[4] 秀教士(1851年6月–1900年6月20日)后来脱离内地会,先后担任国大英浸信会宣教士,洛厄尔讲座(Lowell Lectureship)讲师,制造总局(Imperial Arsenal)翻译,京师大学堂教授。庚子教难期间,秀教授劝说肃亲王将王府让出,供基督徒避难;本人则于使馆区被围第一天遇害,年49岁。

[5] 怀牧师全名 Rev. Albert Whiting,美国北长老会宣教士。

[6] 李牧师在当地悬赏征文,并带领秀才席子直信主,即后来的席胜魔牧师。

[7] 当时,戴德生安排自己的续弦福珍妮(Jane Elizabeth Taylor nee Faulding, 1843–1904)带领两位单身女宣教士到太原,与其他差会的同工共同成立孤儿院。

[8] 即赐斐德(Robert Harold Ainsworth Schofield,1851–1883),1880年加入内地会赴华宣教,建立了太原首家医院,1883年病逝。

[9] 荣教士(1857–1930),1886年加入内地会,奉献所继承之巨额遗产,在山西、江西服事多年,至1921年退休。

[10] 司淑德(S. Seed), 1883年底加入内地会赴华,1894年病逝。

[11] 魏美例(Emily Whitchurch)于1900年6月30日被暴徒殴毙在孝义宣教站,年51岁。

[12] 来浩德牧师(Rev. Dwight Howard Clapp, 1848-1900),欧柏林大学校友,1884年受美国公理会差派,携妻赴华,1900年7月31日在山西太谷被义和团拳民烧死在宣教站。

[13] 童教士1884年加入内地会赴华,1889年转往山西曲沃服事,是一位多面手宣教士,曾教授当地孩子先进的西方数学。1900年9月15日一家人殉道时,童教士37岁,童师母39岁,幼女Jennie Kay五岁零四个月,另有二子一女因在山东的芝罘学校寄宿读书而幸免于难。

[14] 全名符恺励(Erik Folke,1862–1939),瑞典人,1887年3月抵华,1888年11月进入运城。

[15] 又拼作Chiehchow, Haichow , Hai-chow, Hai-cheo和 Haicheo,1895年建立宣教站。

[16] 又拼作Mei-ti和Mehti,今陌底镇,1895年建立宣教站。

[17] 罗教士于1887年加入内地会首次赴华,先后有五个孩子在中国夭折,1900年,他搭乘义和团毁坏铁路之前最后一班火车抵达天津。1901年,他先孤身返回山西,妻儿随后加入。

[18] 一作巴教士,在山西余吾等地服事。

[19] 许春江医生(Dr. H. W. Hewett),内地会医疗宣教士。

[20] 当为 S. B. Drake,1878年加入内地会赴华,中文名不详。

[21] 山西境内有内外长城之分,外长城基本与内蒙古省界吻合,明成祖迁都北京之后,又沿太行山加建内长城作为第二道军事防线。内外两段长城在山西忻州偏头关汇聚。

[22] 花国香(George W. Clarke, 1849–1919),英国人,1875年加入内地会赴华,乃戴德生为“未得九省”招募的十八士之一。

[23] 佩鸿恩(W. T. Beynon,1860–1900),1885年加入内地会赴华,在山西归化服事;1892年转入美国公理会,在张家口服事;1895年改聘于大英圣经公会,驻守太原。1900年7月9日由山西巡抚毓贤下令,在巡抚衙门口与众多宣教士一起被斩,牧师40岁,师母38岁,长女12岁,次子10岁,幼子约8岁。

[24] 范岚生(Franson)曾协助宣道会的创始人宣信博士(Albert Benjamin Simpson)招募新人赴华,截止在1893年前招募了45名,1894年再加16人。(A. J. Broomhall, The Shaping of Modern China: Hudson Taylor’s Life and Legacy,[UK: Piquant Editions, 2002]535–36)

[25] 景教士夫妇于1895年在潞城服事,1896年建立余吾宣教站,1897–1898年间在大同服事。

[26] 纪教士1884年加入内地会赴华,年21岁,1889年与同工沃爱贞姑娘(Kate McWatters)结婚,婚后改调山西大同。1900年6月12日,全家于宣教站死于义和团拳民手下,纪教士夫妇享年皆37岁,纪家婴儿仅13天,纪家四岁的长女Alice也于翌日被害。

[27] 孙教士(Charles S. I’Anson)1887年加入内地会赴华,年23岁,1888年抵达山西大同,1892年与同工陶爱怜姑娘(Florence Emily Doggett)结婚。1900年6月12日,全家于宣教站死于义和团拳民手下,孙教士享年36岁,孙师母33岁,长女六岁半,次子五岁,幼女未满两岁。

[28] 戴存信(Ernest Hamilton Taylor,1875–1948)是戴德生与续弦福珍妮的儿子,1898–1928 年间加入内地会在华服事。

[29] 山西洪洞一带的福音戒烟事工,最初由席胜魔牧师发起,他去世后,由他的连襟师清兰长老负责,师长老在庚子教难中被迫背弃信仰,且日益衰老(详参《初返三晋》一文),许步云长老便承担了更多的领袖之责。

[30] Walter B. Sloan, “A Visit to the Late Pastor Hsi’s Home and District,” China’s Millions, British Edition, Sep. 1904, 128–29.

[31] 赖教士(W. Percy Knight,1871–1917),英国人,1892年加入内地会,在安徽服事多年,1902年结束述职,改派山西,1917年去世。

[32] 这张照片拍摄于北京,那时许长老和他的年轻随从去陈述1900年所遭受的严酷逼迫,并代表一贫如洗的中国基督徒寻求帮助和建议。在他带回去的补给品中,包括200本新约圣经,以散发给各个小教会,这样公共的敬拜或可完全重建。——作者原注,Walter B. Sloan, “A Visit to the Late Pastor Hsi’s Home and District,”128.

[33] “Mr. F. Franson’s Tour in Shan-si and Shen-si,” China’s Millions, British Edition, August 1904, 112.

[34] 刘惠芳,<一本跨越三世纪的圣经>,2022年2月9日存取,https://www.cosmiccare.org/Magazine/Detail/9d04e44b-e675-46df-9f09-764c2c3d86c3。

[35] 黄锡培,《回首百年殉道血——一九〇〇年义和团事件殉道宣教士的生命故事》(简称《殉道血》,美国中信及海外基督使团联合出版,2010),448–61。

[36] 向素珍,<一本跨越三个世纪的圣经>,2022年2月9日存取,https://www.sohu.com/a/249531969_245023。

[37] “In Memoriam: Pastor Song,” Editorial Notes, China’s Millions, British Edition, March 1903, 37.

[38] “Pastor Chü of Ta-ning,” Editorial Notes, China’s Millions, British Edition, May 1905, 61.

[39] “In Memoriam – Elder Si, of Hung-tung,” China’s Millions, British Edition, Nov. 1902, 154.

[40] 1900年1月的数据来自 Lutley, “The Province of Shan-si,” 82–85.1905年1月的数据来自:CIM Annual Report 1905, 168–70。

[41] 1900年1月的数据来自 Lutley, “The Province of Shan-si,” 82–85.1905年1月的数据来自:CIM Annual Report 1905, 168–70.1920年1月的数据来自:CIM Annual Report 1920, 32。

1,443 次浏览

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会

《教会》 扎根教会 服事教会 建造教会